| 文章索引 |

|---|

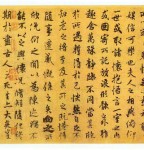

| 丁仕美篆書書法橫幅《治大國若烹小鮮》 |

| 當代人辨析 |

| “治大國若烹小鮮”新解 |

| “治大國若烹小鮮”獻疑與三釋 |

| 釋一:因“不數撓或者煩”像“烹小鮮” |

| 釋二:因“守時”像“烹小鮮” |

| 釋三:因“簡單”像“烹小鮮” |

| 所有頁面 |

釋一:因“不數撓或者煩”像“烹小鮮”

對於“為什麼像'烹小鮮'”這個問題的回答,個人認為關鍵在於認識“烹小鮮”是如何做的,而這種“如何做”是和“治大國”“好像”、 “似的”,所以它因此而像“烹小鮮。

如此界定之後,我們再來看“治大國若烹小鮮”這句話。註釋者認為,烹,煎、煮之意;小鮮,即小魚,《說文解字》:“鮮,魚也”。 “鮮”,《新華字典》解釋說:“鮮,古同'鱻',會意。從魚,從羊。“魚”表類屬,“羊”表味美。本義:魚名”。並舉例說“冬宜鮮羽。——《禮記·內則》。注:'生魚也。'治大國若烹小鮮。——《老子》。河上公注:'鮮,魚'。 ”可見出“小鮮”釋為“小魚”無誤。

但是如此逐字的解釋之後,我們把逐字的解釋連起來卻又發現一個新問題:治大國就好像煎(煮)小魚……(當然也可以解釋為:治大國就好像煎(煮)小魚。但是還是一樣存在著我們的疑問:好像煎小魚怎麼樣?難道就僅僅“好像煎”嗎?如此解釋還是一個不完整或者說斷句的話)。這句話明顯就是斷句或者說沒有說完整的話。而且最重要的是這個“不完整或者說斷句的話”對於本章後段“以道蒞天下,其鬼不神。非其鬼不神,其神不傷人。非其神不傷人,聖人亦不傷人。其兩不相傷,故德交歸焉”來說是一個嚴重的脫節。這就是本文為什麼要“獻疑”的原因。

而這後面的省略號(筆者自註)中的內容就是烹小鮮“如何做”的“方法和技巧”(當然老子論道不可以如此簡單的稱呼,甚至在絕對意義上來說也是不可以“稱呼”的,在此“方法與技巧”的取稱僅為了行文方便)。這個“方法和技巧”就是和“治大國”“好像”、“似的”的原因。

而通行的解釋又是:治大國就好像煎(煮)小魚(不要經常翻動)[1]。可以說括弧中“不要經常翻動”就是烹小鮮“如何做”的“方法和技巧”。對於這個“不要經常翻動”,歷代名家多有解釋。

《詩經·檜·匪風》毛傳云:“烹魚煩則碎,治民煩則散,知烹魚則知治民”[2](P246)

河上註:“烹小魚不去腸,不去鱗,不敢撓,恐其糜也。”[3](p224-225)

《韓非子·解老》篇:“事大眾而數搖之,則少成功;藏大器而數徙之,則多敗傷;烹小鮮而數撓之,則賊其澤;治大國而數變法,則民苦之。是以有道之君貴靜,不重變法。故曰:'治大國者苦烹小鮮。'”[4](p103)

《淮南子·齊俗訓》說:“老子曰:'治大國若烹小鮮,為寬裕者,曰勿數撓,為刻削者,曰致其鹹酸而已。'[5] (p183)

玄學家王弼則注謂:“治大國若烹小鮮,不撓也,躁而多害,靜則全真。故其國彌大,而其主彌靜,然後乃能廣的眾心矣”。 [6](p228)

注家範應元對於“烹小鮮”說本作“亨小鱗”,並註:“小鱗,小魚也。治大國譬如亨小鱗。夫亨小鱗者不可擾,擾之則魚爛。治大國者當無為,為之則民傷。蓋天下神器不可為也。”[7](p224-225)

列代帝王也是如此註解。唐玄宗注:“烹小鮮者,不可撓,治大國者不可煩,煩則傷人,撓則魚爛矣……此喻說也。小鮮,小魚也,言烹小鮮不可撓,撓則魚潰,喻理大國者,不可煩,煩則人亂,皆須用道,所以成功爾”。

宋徽宗註說:“事大眾而數搖之,則少成功;藏大器而數徙之,則多敗傷;烹小鮮而數撓之,則潰,治大國而數變法,則惑……”。明太祖、清世祖多注如此。 [8](p370---372)

這裡我們可以看到所有解釋的關鍵在於:“數撓”或者“煩”。也就是說煎小魚要不要“數撓”或者“煩”?如果煎小魚不要“數撓”或者“煩”,那麼就和“治大國”“好像”、“似的”;如果煎小魚“數撓”或者“煩”,那麼就和“治大國”有悖。

當然基於我們對於老子學說“貴柔”“主靜”“倡無為”的學理特色的理解來說,這種“如果假設式”的取捨還是顯而易見的,那就是煎小魚不要“數撓”或者“煩”,如此而已就和“治大國”“好像”、“似的”。

| < 前一個 | 下一個 > |

|---|

- 2011-01-13 - 天下十大行書 - 全集高清欣賞

- 2011-01-07 - 文徵明行書《明妃曲》

- 2011-01-06 - 丁仕美小楷書法橫幅,《臨王獻之玉版十三行》又名《洛神賦十三行》

- 2010-12-30 - 丁仕美巨幅草書書法《沁園春·長沙》

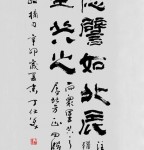

- 2010-12-18 - 丁仕美行書書法直幅《居安思危,樂不忘憂》

- 2010-10-20 - 丁仕美楷書書法橫幅毛澤東《七律·長征》

- 2010-10-09 - 丁仕美草書書法橫幅《海內存知己,天涯若比鄰》

- 2010-10-01 - 丁仕美隸書書法橫幅《大智若愚》

- 2010-09-20 - 丁仕美榜書書法橫幅《無為》

- 2010-09-09 - 丁仕美大篆書法橫幅《大道無形》