| 文章索引 |

|---|

| 劉雲德:善與惡的平衡觀 |

| 善與惡的實踐理性 |

| 善與惡的平衡 |

| 中國當代社會的善惡失衡 |

| 善惡社會中的人格自我平衡 |

| 善惡平衡與慈善事業 |

| 結語 |

| 所有頁面 |

劉雲德 1954年出生,山西人。1982年獲吉林大學經濟學學士學位,1983年獲聯合國開羅人口中心哲學(人口學)碩士學位,1987—1988年為美國哈佛大學訪問學者,曾任吉林大學人口研究所副所長、副教授,現任吉林大學珠海學院學術委員會副主任,旅遊系主任、教授,譯著《社會學》(上、下冊),專著《文化論綱》。

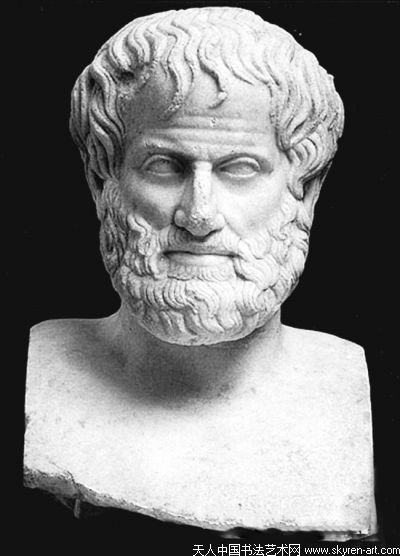

從2000多年前古希臘的亞裏士多德和中國的孟子到現代的倫理學,善與惡的理論之爭應該已經有了比較清晰的結論。然而,在當下現實生活中,善與惡的觀念似乎並不十分清晰。面對大是大非,人們無所適從。

原因在於我們的社會正在進行著一場大規模社會轉型。善與惡的群體性困惑正表明這種社會變革已經觸及意識形態領域。意識形態是人們精神世界的結構模式,其核心是文化價值觀,價值觀的核心又是道德觀和倫理觀,而倫理道德的基礎是善與惡的觀念。當一個社會出現善與惡的大爭論時,正說明這個社會面臨一場意識形態領域的革命,或者叫重建。因此,重新確立正確的善惡觀對於今天的中國文化核心價值觀建設就有著十分重要的意義。

亞裏士多德(前384—前322年)

亞裏士多德說:“眾所周知,有一種對善的三分法,稱作外在的善、身體的善和靈魂的善,而我們在這裏把靈魂的善稱作真正的、最卓越意義上的善。”

作為一個處於人與人關係之中的社會的文化的個人來說,我們每時每刻都面臨著行為的選擇,歸根到底是利己抑或利他的選擇,也就是善與惡的選擇。

在普通倫理學的體系中,善的概念被表述為自然界與人類社會中一切美好的、合乎規律的、正面的、公正的事物與觀念。阿奎那講:欲望之對象或目的為善,這很類似於孟子的“可欲之為善”。由此看來,一個好的天氣也是善,一個好的身體也可稱為善。相反,一切與善對立的東西都稱為惡,得了重病稱惡疾,壞天氣可以叫天氣惡劣。我們可以將這種為了理論抽象而建立的善惡概念稱為廣義的善惡觀。

在現實生活中,人們一般觀念中形成的善與惡的概念是一種實踐的理性判斷。什麼是善的,什麼是惡的,十分清楚。善惡觀成為一個文化的基礎,是是非觀念的起點。人們很自然地讚美、嚮往善的東西,排斥、鞭撻惡的東西,這是一種帶有強烈感情色彩的道德價值判斷。這樣的善惡觀是一種觀念,它像其他文化價值觀一樣是存在於人們集體意識中,又被每個個體所領會和主動維護的一種觀念。從集體意識來說,它是群體的、客觀的,從每個個體來說,它又是主觀的、情緒化的。

正如亞裏士多德所說:“眾所周知,有一種對善的三分法,稱作外在的善、身體的善和靈魂的善,而我們在這裏把靈魂的善稱作真正的、最卓越意義上的善。”

狹義的善惡觀念可以從“利己”與“利他”的角度來定義。我們把那些利己的行為和觀念定義為“惡”,哪怕這種行為並不傷及他人。同時,我們把那些利他的行為和觀念定義為“善”,也不管是否會傷及自我。作為一個處於人與人關係之中的社會的文化的個人來說,我們每時每刻都面臨著行為的選擇,歸根到底是利己抑或利他的選擇,也就是善與惡的選擇。在現實生活中,人們不僅利用這種觀念為自己的行為選擇確定理由,還用它對他人的行為進行評價或評論。

一個人格心理健康的人,就是一個內心善惡平衡處於良好狀態的人。

從表面看來,利己是人的本性,因為人只有滿足自我的生物生存才能顧及其他。利他是人處於社會生活中又不得不顧及他人的生存,所以是一種共同的生存。假如A有兩個麵包,B有兩瓶水。若A、B都只是利己,不顧及對方,則雙方兩惡相爭,結果是兩傷。而如果A、B各讓出自己的一半利益於對方,則兩善相交,結果是兩利。這樣利他就成為一種交換,人在這種交換中受益,共同的利益大於個人利益的總和,便形成了善的結果。社會因此而和諧,就發展進步,人們會感到幸福。反之,社會就倒退,人們會感到挫折和失敗。人們期盼著這種交換,因為在這個交易過程中,人們不僅獲取了物質上的互相依存和支持,更重要是獲得了精神上的撫慰和關懷,這種善意給人帶來了幸福感。

人是在社會化的過程中同時獲得善與惡的觀念的。這個對立統一體是不可分的。每一個人,只要他是正常的社會的人,他就必然是一個善與惡的平衡體。一個人格心理健康的人,就是一個內心善惡平衡處於良好狀態的人。在他的心靈中,惡代表了個人利益和權利的保障訴求,善代表了在滿足個人訴求的過程中對他人利益的權衡、判斷以及最後做出被社會制度認可的決斷能力。在這種情況下,善的決斷實際上變成一種交易,因為其善的表達應該得到回報,並且,個人的利益在這種回報中得到放大。如果善行得不到回報,施善者就感到沮喪、失敗,甚至惱怒。可見,這種層次的善(利他)實在是一種放大了的惡(利己)。關於這一點,休謨說:“最慷慨的友誼,不論多麼真誠,都是自愛的一種變體,甚至我們自己也不知道,當我們看來全心全意從事為人類謀劃自由和幸福時,我們只是在尋找我們的自我滿足。”

據此看來,世界上沒有絕對惡的人,因為一味利己的人實際上是自絕於人類的人。世界上也沒有絕對善的人,因為絕對的善就是放棄自我,走向虛無。這種被稱為“至善”的精神只有在宗教的至聖境界中才能找到。宗教的犧牲精神和禁欲實踐要求就是想把人從原罪的物欲(利己的惡)中解放出來,送達至善的境地、把自己完全交給信仰目標的懷抱,就是皈依。更深一步來說,宗教精神實質上是對世俗的道德價值的超越,達到一種無善無惡的境界。所以,宗教要對所有人(包括善的和惡的)施以超度和救贖。

善與惡的平衡不僅體現在個人層面,而且在社會整體層面也是我們應當追求的目標。人類自從進入私有制社會以來,利己的惡集中表現為對私有財產的佔有欲。為了最大限度的擁有財產,人們結成不同的利益集團,在集團內部善惡取得一種相對的平衡,表現為等級制度前提下的互助、團結。在集團外部則是一味的惡,即不斷的佔領、掠奪和殺戳。人類社會這種集團利益最終以國家的形式被確定下來,成為善與惡平衡的一個軀殼。在國家內部,制度與法律成為善與惡的平衡機制,法制一旦確立,它便成為公正的化身和“善”的意志的代表。所以,公民的最基本義務就是遵守法津,就是善,即最大的利他。而那些普通人的善舉:施捨、助人為樂都是側隱之心,是對大善與公正的補充。休謨在談到人的社會性德性時指出:“由於人人都同社會有著牢固的聯繫,都覺察到自己不可能獨立生存,因此,他們才變得贊成所有那些促進社會秩序、保證他們平靜地擁有那樣可貴的賜福的習慣或原則。我們在何種程度上重視我們自身的幸福和福利,我們就必定在何種程度上歡呼正義和人道的實踐,唯有通過這種實踐,社會才能得到維持,每一個人才能收穫相互保護和援助的果實。”

由於每一個社會成員都是善與惡的平衡體,所以,由其組成的社會也就是一個善與惡的平衡場。這就是亞裏士多德所謂的善的雙重意義,即個人與社會。我們並不期待一個社會充滿了善,因為那將是一個死氣沉沉、毫無生氣和停滯不前的社會。我們曾經短暫地經歷過那種社會理想,天天做好事,狠鬥私心一閃念,結果是一個令人窒息的時代。這就很像歐洲的中世紀。當神和上帝統治著社會生活的時候,宗教的善彌漫天下,人性被毀滅。善與惡的平衡被打破了,天平向善的一方傾斜,但社會卻倒退了。

文藝復興後的西方資本主義市場經濟的發展把善與惡的平衡重新顛倒了過來,神和上帝退出,人性和個人價值重登舞臺。市場的自由競爭代表了人們惡的觀念的復蘇。惡對善的反彈表現為資本主義初期的人性的野蠻。殘酷的原始資本積累,野蠻的海外征服使善與惡的天平傾向了惡的一方,這是一次矯枉過正。但這種失衡狀態不能持續過久。新的善與惡的平衡最終通過對自由市場經濟的反壟斷約束和政治制度中的民主政治制度的全面建立而實現。在這種新興的被稱為“自由資本主義”的制度中,人性的惡以私有財產的佔有和保護為前提。與其相對應,善的理念則是通過對不合理競爭的限制,以及為限制貧富分化的高額稅收和福利制度而得以實現。在社會政治生活中,善惡平衡是通過民主制度來實現的。此時,被中世紀和資本主義初期發展所傾覆的善惡天平終於恢復了一種相對的平衡。這種平衡在後來的社會主義思潮和工會運動的推動下,又向更趨善的一方做出了調整。以致於今天我們已經很難在西方社會中尋找到一個典型的自由資本主義國家制度。總之,善與惡的平衡才是理想的社會狀態,我們不能期望通過抑制惡而達到至善,而只能在善惡平衡中獲得善的餘額。正如孟子所說:徒善不足以為政,徒法不能以自行。

制度的善才是最大的善,如果制度層面缺乏善治,個人道德層面的善再多也無濟於事。

中國30年改革開放很類似於西方中世紀後的文藝復興和理性運動,是中國社會的善惡天平由向善往向惡的一次顛覆性回歸。30多年來,我們在改革開放的旗幟下實現了從計劃經濟向市場經濟的過渡,競爭的魔手把中國經濟推向了世界的顛峰。這個實踐似乎真的驗證了黑格爾的斷言:惡是推動歷史前進的動力。但與此同時,人們發現我們在前進的過程中丟棄了許多珍貴的東西,那些代表著善良和美好的許多性情都不見了。人在物欲面前突然變得不像以前的自我了,不認識自己了。

從整個社會層面來說,善與惡的失衡主要表現在對財富追求的惡力沒有受到應有的限制,壟斷領域過多,再加上官員腐敗,官商勾結,才使得這種惡在取得經濟發展的同時犧牲了公平競爭的原則,突破了社會正義誠信的道德底線。在政治生活方面,權力制衡和監督力度不夠,權力被濫用,更導致社會天平向惡的一邊嚴重傾斜。

應該說,近年來,我們在善惡平衡方面已經做出了很大努力,取得了明顯的進步。這主要體現在我們一系列的民生改善措施中。但這些還遠遠不夠,我們必須要對壟斷、腐敗和濫權進行根除才能恢復制度層面的善惡平衡。這就是說,必須徹底建立一種適應現代社會的全面的制度,由此實現公平,恢復誠信。制度的善才是最大的善,如果制度層面缺乏善治,個人道德層面的善再多也無濟於事。

制度建設好了,善惡就平衡了。競爭是利己的,但有序的競爭在實現個人利益的同時刺激了發明和技術進步,促進了物資流通,優化了資源配置,其結果是善的。政治權力在陽光下運行,各集團的政治利益在制衡中互為保障,社會和諧得以實現,其結果是善的。一個良好的社會制度能保障善惡平衡不被嚴重打破。因為社會為糾正每一次的嚴重善惡失衡都會付出極大的代價。

實際上,每個社會成員都有一種自我平衡善惡的能力,因為不這樣他就會很痛苦,惡人實際上是很孤獨的。

如果一個社會處於善惡平衡狀態,其中的個人就會對社會充滿信任,有安全感。因為其個人基本權力和利益能得到保障。這樣的社會成員就會普遍地表現出善的個性或人格。如果一個社會善惡失衡,尤其是制度之善不能建立就會破壞社會成員的安全感和歸屬感,人們就會表現出對周圍環境的不信任,從而為保護個人利益而對環境和他人表示出敵意和惡感。這正是目前我國社會中人們普遍感受到的那種冷漠、自私,道德嚴重滑落的現象。實際上,每個社會成員都有一種自我平衡善惡的能力,因為不這樣他就會很痛苦,惡人實際上是很孤獨的。

社會中的個人,在善惡平衡中建立起來的個人人格結構總稱為道德。這種人格的核心部分是自我,即自己對自己所處環境和行為欲求的理性判斷。作為道德基礎的善惡,在人的靈魂中要求的平衡狀態是健康人格的基本要求。在這裏惡是個人權利和個人基本欲求的保護和實現。善是與他人關係權衡與把握的結果,二者不可偏廢。

我們要認識到現實社會和個人都是善與惡的綜合體。對他人來說,你要有逢惡的準備,有時要以善報惡。因為有惡念不一定有惡意,有惡意不一定有惡行,有惡行不一定有惡果,有惡果不一定不可恕。讓人三惡,必有善應,正所謂以德報怨。這個過程體現了一種高尚的人格和德性。青年人的修養就是要在這種善惡平衡中逐漸形成自己完美的人格,我們先賢聖人把具有這種高尚人格的人稱為君子,反之那些被稱為小人的人就是沒有能力建立起這種善惡平衡的內心世界的人。

行善的最好回報是自我內心的感受,是自我心靈的平衡和人格的提升。

通過上述分析,我們認識到,無論個人還是社會都是善與惡的平衡體,追求善與惡的平衡狀態是個人價值和道德以及社會和諧的目標。在這種追求的過程中出現了一些對善惡社會整體平衡的個人努力,即慈善行為,表現為在一些特定情況下,如疾病、災害、戰爭、事故等,一些人慷慨解囊,以金錢、物資和人力等方式向受困者提供援助。應該說,這種援助對於社會中的善惡平衡是必要的。因為在一般的社會制度中不可能建立起對這些災難和困境的全面及時的救助體系。所以,由個人行使的這種慈善行為在人類社會中存在已久,而且已經形成了一種制度外的體系,即慈善體系,如基金會、慈善會等。在宗教信仰較普遍的社會中,這種體制還主要是由宗教組織所承擔。

我們稱這種慈善制度為體制外的體系,是因為人類社會迄今為止建立起來的社會制度都是協調善惡關係的,是以惡制惡的。而在這個制度外的慈善事業體系則是一種行善的機制,是用這個體系補充和援助社會制度中不能及時和適當實現的善。慈善事業是社會的善惡平衡中的“楔子”,起到平衡的補充作用(不能是中堅力量)。

在這種體系中,施善者無論以金錢、物資還是人力的形式提供援助,都是對社會善惡平衡的貢獻。這是一種善行,他的回報是社會權威機構的表彰和人們的贊許,這是外在方面。而在他個人來說,真正的回報是自我內心的回報。行善人有多種,社會回報都是一樣的表彰和贊許,但個人心報則大不同。有的人寧願自己粗茶淡飯,也要靠撿垃圾積攢的錢去幫助貧困學生上學,其心報是惻隱之心;有的人勤勞致富,遵紀守法,致富不忘回報社會,其心報是感恩之心;有的人暴富不忘貧窮之時,其心報是對自己過去受傷心靈的撫慰;有的人發財來路不清,錢財不乾淨,施以善行,其心報是贖罪平安;還有的人依仗權勢,行賄受賄,暴斂錢財,施以慈善,落個美名遮醜護身,其心報是貪婪。但以上種種,無論其主觀心報如何,客觀上都是對社會善惡平衡的貢獻。

從表面上看,所有慈善行為都是有益的,是應當鼓勵的。但這樣簡單地認識問題卻給我們帶來了困惑。近年來發生在中國慈善行動中的許多事件都證明如果不從理論中厘清一些基本問題,我們的慈善事業只能在一片迷霧中漫行,而不能達到善的彼岸,有時甚至會造成惡果。

首先,慈善事業是對社會制度的法外補充,如果制度不善,不公正、不合理,再多的慈善也無濟於事,正如楔子不能代替榫。作為社會制度的執行者政府來說,執行和維護社會法制、維護社會公平正義是其最大的善。政府不應實施慈善行為。如果政府要為一個患有重病的窮人支付醫療費,那麼,它必須為所有此類狀況的公民都支付醫療費才是公平的。政府不能直接參與慈善行為,也不能接受任何慈善捐助,即政府不能成為受施者。因為只有納稅人的財政才能保障政府執法的公正性。但是,政府對慈善事業這個法外體系有不可推卸的監督責任。

其次,施善的目標應當是社會,在善行實踐中,行善的主要是個人,受施者也是個人,但這些受施者的個人狀況是由於我們的社會制度不完善,或事發突然,制度顧及不到所造成的。施善者對受施者的幫助應該被看做是對社會的貢獻,而不是對個人的施捨。在西方社會中,教會和其他基金慈善機構扮演了這個中間角色。教會代表上帝,基金代表社會接受施捨和轉施於受困的人。這種中間角色既能代表社會給予施善者以榮耀,又能維護受施者的人格尊嚴。其結果是社會的認同感得到提升。而在我國,除了宗教信徒之外,大多數人在行善時願意直接面對個人,並喜歡和享受受施者所表達的那種近乎卑微的感謝和屈辱般的討好。失卻了慈善的中間環節,這種施受的關係變成一種個人之間的恩怨關係而與社會無關。施善者等待回報,而且是長期的,受施者屈尊忍受,感恩成為長久的精神負擔。實際上,真正的慈善是不需要回報的。因此,慈善事業需要中間機構。無論是宗教機構,還是基金會、慈善總會和紅十字都應在政府的監督下陽光地行使慈善職責。

第三,施善一定要有正確目標。中國人的行善願望實際上是很強烈的,有時卻是無的放矢。我們應該明確哪些是真正需要施以慈善的。首先,在法律制度中明確有責任主體,況且責任主體有能力,並沒有發出援助申請的不應該列入慈善行為的範圍。比如,教育慈善問題近年在中國是個糾結不清的大問題。在現代社會中,教育是每個公民的基本權利,義務教育法明確規定了教育的社會責任主要經費來源在政府,而且,每年GDP的4%要用於教育。這樣一個明確的政府責任,近年來卻一再鼓勵社會捐助的方法去解決。什麼“希望工程”、“春蕾計畫”、“一家一計畫”等等。甚至在我們的許多名牌大學都有以個人名字命名的圖書館。比起那些莘莘學子懷抱著的課本裏那些科學家和知識泰斗來說,這些冠名於大樓之上的商人們難道應該成為大學生們道德和事業追求的楷模嗎?

教育的責任主體是各級政府,慈善事業不應動員個人直接捐助教育。實踐證明,這種介入已經極大地損傷了受施學生的自我人格尊嚴。有一位深圳的歌手曾捐助過幾十個貴州貧困山區的小學生,並認他們為兒子和女兒,其慈心可鑒,感人至深。但當這位歌手得絕症彌留之際,他那些“兒女們”都已長大成人,有的事業有成,卻沒有一個人來看望他。當時的社會輿論一片抱怨:這些人怎麼一點報恩之心都沒有呢?這些孩子們錯了嗎?沒有。當一個人小的時候,被人慈善是感恩不盡的,叫爹叫媽的都行。當他長大成人時,他會問:為什麼受教育的基本權利卻要我用感恩戴德為代價才能獲得。亞裏士多德曾指出這種慷慨給予的正當性:“一個慷慨的人,為了高尚而給予,並且是正當的給予。也就是對應該的對象,以應該的數量,在應該的時間及其他正確給予所遵循的條件”。

其四,行善要不要炫耀?在我們的社會中流行著一種慈善炫耀的偏好,而且,這種炫耀能被大多數人所接受。人們認為只要他肯拿錢出來,為一些急需的人解決實際問題,炫耀一下也沒什麼壞處。於是我們就看到這樣的場面彌漫於我們的慈善大會:一群人將巨幅的銀行支票高高舉起,有人將現鈔人民幣擺成一堵牆等待受捐者領取;有人舉行慈善晚宴,更有人排出中國人的年度慈善榜,以捐錢多少來排定慈善家的座次等等現象,不一而足,五花八門。

上述種種,都是一種慈善炫耀,簡單看來,也沒啥不好,人家拿錢出來,滿足一下虛榮心,充其量有點廣告效果也無可指責。這種炫耀大大降低了慈善行為的倫理價值,也有辱受善者的人格尊嚴,它甚至宣揚了金錢萬能的低俗價值。正如尼采所言:“普通人眼中的美德,對於哲學家而言也許就意味著罪惡和軟弱。”事實上,無論西方的宗教還是東方的佛學都鼓勵信徒行善施捨,但反對那種故意的炫耀。行善的過度炫耀會降低善惡行為的社會倫理價值,有的人把自己當成救世主和善的化身,自我膨脹,斯文掃地。應該明白,行善的最好回報是自我內心的感受,是自我心靈的平衡和人格的提升。

不恰當的善行實在是一種偽善。根據黑格爾的理論:如果這種精神生活狀況僅僅表現在個別社會成員身上,那只是個別人的偽善,這種偽善對整個人類社會精神生活並不構成重大影響。如果偽善盛行,成為一種社會時髦與傾向,那麼,不僅意味著這個社會精神的沒落,更會深刻影響時代精神的確立,造成時代精神的進一步混亂與墮落。

我們每個人在行善過程中應把主要精力放在自身修煉上,而不是別人的評價上。這樣,我們的善行才能一方面提升我們自身的人格價值,另一方面使受善者體會到社會、國家、大眾的力量和上帝的偉大。這樣的善行才能促進社會的和諧。所以,我們應該提倡“施者抽象化”的原則,即受施者應把感謝和報恩之情寄託於社會、國家和民族這樣的抽象化對象,而不應是具體的個人。

總之,善行呼喚理性的指引。只有這樣,我們的善行才能使受施者的尊嚴得到維護,行善者的人格得以提升,社會的和諧得以維護。

今天擺在我們面前的急需理論界回答的,應該是一個實踐理性層面的善惡觀念問題。

2000多年來,東方和西方的思想家們都以幾乎同等的精神深度和理論廣度對善與惡的觀念進行了全面的探索。然而,今天擺在我們面前的急需理論界回答的,應該是一個實踐理性層面的善惡觀念問題。因為這是我國社會改革的實踐提出的命題。

我們的先賢哲人,從老子的天道之善,到孔孟的仁道之善,再到荀子和楊子的人性之惡,對善與惡的思想探索一直影響著中國文化的主流意識。但無論人們在道德和理論層面如何鍾情於抑惡揚善,現實生活一直都是一部善惡平衡的歷史。

善與惡的平衡是通過社會和個人兩個層面來實現的,在社會生活層面,善與惡是靠制度建設來實現的,好的制度可以將惡力限制在一定的範圍,使之成為推動社會進步的動力。一旦制度失調,平衡失控,超過了社會的承受能力,社會就會崩潰。而在個人層面,善與惡的平衡則表現為健康的人格和道德態度。

善惡事業是對社會制度的有益補充,我們必須在正確的理論指導下建立完備的善惡事業制度,以防止偽善盛行,迷惑視聽,危及整個社會意識形態的健康發展。

| < 前一個 | 下一個 > |

|---|

- 2013-03-26 - 歐陽中石:作字行文的先行者

- 2013-01-25 - 毛姆:從婦產科醫生到大作家

- 2012-11-30 - 閱古雜談:中國書法與古典家具的內在聯繫

- 2012-11-26 - 華人美國夢:把下半生交給美國

- 2012-11-25 - 书法的核心其实还是文化

- 2012-09-10 - 淺談毛筆的收藏價值(圖)

- 2012-08-12 - 中國近代文化人命運縮影:陳寅恪家族百年興衰史

- 2012-02-10 - 紙上的太極,墨上的氣功:中國書法

- 2012-02-01 - 中國民國時期的四位書法家

- 2012-01-25 - 一條最合度的道路:“中庸智慧”再思考