| 文章索引 |

|---|

| 司徒雷登:別了六十年還要回來 |

| 第二頁 |

| 第三頁 |

| 第四頁 |

| 第五頁 |

| 所有頁面 |

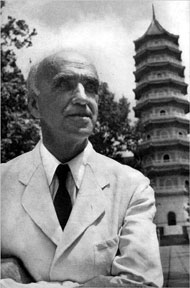

11月17日,一個美國人死後四十六年,骨灰又穿越浩渺的太平洋,葬於杭州,墓碑上寫著:司徒雷登,1876—1962,燕京大學首任校長。

司徒雷登!不是小時候的課本上,毛主席在新中國建立前夕專門點名的那個美國大使麼,1949年8月18日,毛澤東寫下的那篇《別了,司徒雷登》的文章,毛澤東稱他是“美國侵略政策徹底失敗的象徵”,文章被錄入學校課本,讓好幾代中國人熟知了他。毛澤東專門跟他“告別”,六十年過去了,他怎麼又要“回來”。

然而,在政治我們對他又很陌生。對於近代史人物,多少年來,我們已經習慣於意識形態的色譜,在黑白分明的政治視域之外,都處於色盲。司徒雷登政治之外的色彩,就是被我們習慣的政治色譜無意中遮蔽了。

毛澤東指摘的司徒雷登的大使身份,只不過兩年,而其86歲的生命中,多數時間是作為傳教士和教育家,在中國土地上耕耘。他可謂生於斯的“出生地中國人”;更有著長於斯,工作於斯,超過60年的“中國人生”;在擔任被毛澤東點名批評的美國駐華大使之前,他是中國近代最著名的教會大學——燕京大學的校長(校務長),幾近三十年(1919-1946),將一所小型教會學院建成了建成了與北大、清華比肩而立的大學翹楚。美國時代周刊曾譽其為“在華最受敬重的人”。當然,這裡指的是1949年以前。

在中國生活工作了大半生的司徒雷登,因此自稱“是一個中國人更多於是一個美國人” ,把中國當作故鄉。當然,我們對此未曾認可,也難以理解一個藍眼睛黃頭髮的美國人,為何魂牽遙遠的東方。司徒雷登是“杭州人”

如果一個人的童年和少年生長相隔萬里的他鄉,整個人生也奉獻給了那裡的人們,那麼,“他鄉”,即使多麼遙遠,是否也可以稱為“故鄉”,就算所謂的國家、政治之間有了多麼堅厚的隔閡,是否也無法割棄這种血肉融合於他鄉大地的聯繫。人們固然有血緣和祖籍的故鄉,但是,人生的故鄉,還應該是一生中所奉獻的所在地。

中國,就是司徒雷登這樣的人生“故鄉”。

司徒雷登應該說是位“杭州人”。 1876年6月24日他生於今杭州下城區耶穌堂弄。司徒雷登的的父母都是早期到中國的美南長老會傳教士,1869年來到杭州並開始在此傳教,直到1913年去世。他的母親瑪麗隨丈夫來華後,熱心於教育事業,曾創辦女子學校。

人們常說,童年影響人的一生,生長在天堂杭州的司徒雷登,耳濡目染,說一口流利的杭州話,和小伙伴玩耍在西子湖畔的坊間里巷。在西湖山水之間,司徒雷登度過了童年。

據說,司徒雷登的杭州話說得比英語還要好,在杭州時總要到河坊街王潤興飯莊去吃飯,點起杭幫菜來有板有眼:件兒要瘦、肥了倒胃;木郎豆腐多放胡椒,要燒得入味;響鈴兒要熬稍……這些話不是杭州人都聽不大懂的。 ”(注:“件兒”指五花肉,“木郎豆腐”指魚頭豆腐,“熬稍”是快的意思)。

到了十二歲,被送回美國的弗吉尼亞州上學,當時住在伯父家,鄰里小孩都稱他是個不會說英語的“土八怪”, 在大學期間受“學生志願國外傳教運動”的影響而轉到神學院,立志於傳教。

1904年他結婚後攜妻子回到杭州,成了第二代美南長老會傳教士。清光緒三十一年(1905年)開始從事傳教,並鑽研漢語。1906年,司徒雷登的獨生子傑克也在杭州出生。之後,他先後在杭州及周邊地區傳教、到教會學校任教。此外,司徒雷登還參與了之江大學的籌建。

1908年,應南京金陵神學院聘請,司徒雷登攜妻兒離杭赴任。

1946年,當時的國民政府授予司徒雷登杭州市榮譽市民的金鑰匙。如今,這把鑰匙就在耶穌堂弄司徒雷登故居。

在杭州,司徒雷登度過了童年和青年的十五年時光,他總說,西湖是世界上最美麗的地方,這裡就是他的故鄉。司徒雷登的父母和他的一個弟弟也都葬在杭州。

燕京大學首任校長

如果我們接受司徒雷登的故鄉申請,也許,最大的理由就是他對燕京大學的貢獻。

台灣出版的《傳教士、教育教、大使》一書層這樣評價司徒雷登,中美關係共約二百餘年,可分為四個層面:文化、宗教、政治及經濟,司徒一人橫跨前三個層面,在中美關係史上無人出其右。他一生在宗教、尤其在教育工作上,為上帝、也為中國人民服務,聲望崇隆,載譽史冊。他讓一個藉藉無名的燕京大學,成為中國現代大學的翹楚。

燕京大學在哪?很多人早已不知了。但是,人們視為中國教育聖地、校園美輪美奐的北大,就是掠人之美,佔用的燕京大學的校園。燕京大學(Yanching University) 是近代中國最著名的教會大學,在1952年的全國高等學校院系調整中被撤消。社會學係並入北京政法學院(中國政法大學前身),文科、理科併入北京大學,工科併入清華大學,燕京大學校址“燕園”成為院系調整後的北京大學校園。

燕京大學成立於1916年,它本來是由華北地區的幾所教會大學合併而成的,初期名為“北京大學”。 由於是不同的教會合辦、不同的學校合併,起初管理非常混亂。

1919年1月,司徒雷登出任校長,燕京大學開始發生巨變。他上任後,立即對學校進行了改革,並把學校更名為燕京大學。隨後開始建設新校區,向社會各界募捐。先後10次遠涉重洋,籌集了數以千萬的巨資, 短短十年間將一所蝸居似的學校建成了“中國乃至世界上最美麗的校園“和有成就的大學。

司徒雷登先後不惜出重金延攬中外著名學者如吳雷川、許地山、鄧之誠、郭少虞、顧頡剛、趙紫宸、容庚、錢穆、吳文藻等人來燕大任教,提升燕大知名度和學術地位。在教學思想上,該校不強調基督教教育,提倡學術自由,校訓是“因真理,得自由,以服務”( Freedom Through Truth For Service)。從1929年起,正式設立了文學院、理學院、法學院,總共有近20個系。

到1930年代,燕大已發展成為中國學術水平最高的教會大學,成為為與北大、清華比肩而立的著名高等學府。畢業生主要活躍在中國的教育界、政界和宗教界。黃崑、侯仁之、孫道臨、(冰心以及外交部長黃華等,都是燕京大學的畢業生。

司徒雷登同情學生運動,曾明確支持中國人民的“五四”運動和“五卅”運動。在“九一八”事變後,他親自帶領學生舉行抗日大遊行。

太平洋戰爭爆發後,司徒雷登作為“敵方人員”被日本人投入監獄,被日軍關押在山東濰縣集中營(長老會樂道院),囚禁了四年,直到1945年日本投降後獲釋。這期間燕大也被迫遷往成都,借用華西協和大學的校園。

1945年,獲釋後的司徒雷登繼任燕大校長(後為校務長),直到離開中國。

毛澤東也曾對司徒雷登的辦校表示讚賞。據載,在重慶的抗日戰爭勝利晚會上,司徒雷登與毛澤東見面,毛說:“噢,你就是司徒先生,久仰,久仰!你們燕大同學在我們那邊(指延安)工作得很好。”毛澤東還曾設宴招待司徒雷登,感謝他對中國教育的重大貢獻,並歷數燕大學生在抗日戰爭中的種種表現,備加稱讚。

別了,司徒雷登< /strong>

《傳教士、教育教、大使》一書的作者劉玉銘層說,司徒雷登在外交工作上,試圖為美國、也為中國利益獻身,但當美國與中國利益在某一特殊時空環境下發生衝突時,他則成為一個時代悲劇性人物。

從日本監獄中出來一年以後,鑑於司徒雷登能說、能寫中文,學生又遍及世界,其中有不少是國民黨、共產黨中的大官,一九四六年七月,司徒雷登在美國總統駐華特使喬治•馬歇爾的推薦下,經國共雙方首肯,出任駐華大使。美國政府於是任命他任駐中國大使。

1949年4月,一九四九年四月二十一日,毛澤東、朱德發布《向全國進軍的命令》,人民解放軍百萬雄師跨過長江,直搗南京。

南京城破之時,包括蘇聯在內的外國大使一樣隨國民黨政府南遷到廣州。司徒雷登卻在美國大使館穩如泰山,呆了四個月,其間,他在觀望新中國政府,試圖接觸,結果未能如願。

8月2日早晨,在南京軍管會派人到明故宮機場監督放行下,司徒雷登一行登機向我方人員揮手道別,帶著遺憾心情飛離南京,返回美國太平洋艦隊所在地珍珠港。

8月18日,新華社播發了毛澤東撰寫的《別了,司徒雷登》。 “司徒雷登”這個名字在中國成了聲名狼藉和失敗的代名詞。

四十六年的“歸鄉路”

司徒雷登一九四九年末應美國國務院所召,返回美國。隨行的還有他的私人秘書傅涇波一家。

司徒雷登先生回到美國後,正值新中國成立之時,美國對華關係十分微妙。,美國國務院立即向他下令三個不許:不許演講,不許談美中關係,不許接受記者採訪。後來,麥卡錫分子盯上了他。二十世紀五十年代初,“麥卡錫主義”在美國大行其道,凡是與蘇聯、中國等共產黨國家有過關係的人都受到監控和盤查,像有名的中國通費正清都受到圍攻。司徒雷登是從中國回去的大使,當然也不能例外。

一九五四年,司徒雷登出版了《在中國五十年》的英文回憶錄。後來,他不幸患上了腦血栓,導致半身不遂和失語症。中風初期,他還積極參加康復鍛煉,希望恢復健康後再回中國去。他常說,他回到中國“可以更正一些事情”。

司徒雷登於1962年9月19日在華盛頓病故。沒有機會再回中國成為他終生遺憾。在他的遺囑中,他要求秘書傅涇波替他完成兩個心願:一是將當年周恩來送給他的一隻明代彩繪花瓶送還給中國;二是將他的骨灰送回中國,與1926年去世的妻子安葬在燕京大學的校園內。

司徒雷登去世後他的骨灰一直被存放在他的中國秘書傅涇波的臥室中。

讓司徒雷登安葬中國的努力從1960年代就開始了。但是,眾所周知的的政治和意識形態原因,這個被毛澤東點名批評過的美國人的回家申請一直沒有被批准。儘管尼克鬆在七十年代向中國開放,美中恢復外交關係,而且兩國之間有數以萬億美元計的貿易,但對於毛澤東這篇令人難忘的聲明,讓司徒雷登遲遲無法回家。

最初,是司徒雷登的孩子力求將他的骨灰回歸中國。後來,司徒雷登的孩子們也相繼去世了,他的中國秘書繼續為此努力。1988年,傅涇波也在這種失敗的努力中鬱鬱而終。從那時起,傅涇波的兒子傅履仁就接過了這根接力棒。

2007年,傅履仁通過外交途徑,終於獲准將司徒雷登的骨灰運抵杭州。經過了近60年,司徒雷登又回來了。歷史學家林孟熹這樣評論他:“整個20世紀大概沒有一個美國人像司徒雷登博士那樣,曾長期而全面地捲入到中國的政治、文化、教育各個領域,並且產生過難以估量的影響。”

但是,司徒雷登最想回的燕京大學,與他1926年逝世的妻子一起長眠於自己奮鬥近三十年的校園里安息的遺願,依然沒有實現。

希望有那麼一天,在燕京大學的底色的北大校園裡,能夠看到司徒雷登的墓。就像他的同胞,寫了《紅星照耀中國》而被毛澤東讚賞有加的斯諾一樣。

原文出處:http://liwangang.blog.sohu.com/105033301 .html| < 前一個 | 下一個 > |

|---|

- 2009-05-03 - 從大歷史的角度看五四運動--(摘選)

- 2009-04-08 - 天使乎,白狼乎?

- 2009-01-13 - 在歷史中感悟文明的命運— 讀黃仁宇的《萬曆十五年》

- 2009-01-07 - 丁仕美的君子風 - 轉載

- 2008-12-19 - 從歷史看儒家文明的生命力

- 2008-11-28 - 1587,一場華麗的腐朽--評《萬曆十五年》

- 2008-11-23 - 晉豫之行日記(2)- 蕭功秦

- 2008-11-22 - 晉豫之行日記(1)-蕭功秦

- 2008-10-24 - 叫洋人大開眼界-轉載

- 2008-10-19 - 我該買什麼樣的房子?