| 文章索引 |

|---|

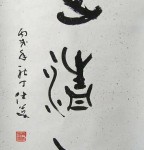

| 漢字書法的意境美 |

| 一、詩意美。 |

| 二、音樂美。 |

| 三、自然美。 |

| 書法藝術的意境美為書法之最高境界 |

| 第五頁 |

| 第六頁 |

| 第七頁 |

| 第八頁 |

| 所有頁面 |

漢字從甲骨文、金文經過大篆、小篆,發展為隸書、草書、楷書、行書。其自由多樣的線條曲直運動和空間構造,表現、傳達出各種形體、情感、氣勢,而通過筆法墨法的相兼相潤,使得字體肥瘦枯潤,鉅細收縱,變化無窮,從而形成了具審美風貌的中國書法藝術。

書法藝術兼備了具象和表現兩種功能,雖然沒有莊嚴堂皇的帷幕,沒有悠悠飄揚的笙簫,沒有枝葉扶疏的茂林修竹,也沒有車水馬龍的塵世寫照,但它“無色而具有畫圖的燦爛,無聲而具有音色的和諧”(沈尹默語),是我國一門獨特的“線的藝術”。

它以它那極為簡約而單純的黑白點畫構造藝術格局,使人們鍾情於斯,寄情於斯,以研習書藝為日課,暢意一書為樂事,致衷情洩於腕底,使意象隱現於點畫,並在此之中追求著書法藝術的至美。

書法藝術的至美即其所追求和實現的最高藝術目標,我們認為是意境。意境是中國傳統美學的核心範疇,是一個標誌著我國藝術民族特徵的獨有術語。歷代討論意境者甚多,對它的認識雖各有不同,但認為藝術意境是客觀世界昇華後的主觀意象則是共同的。

它不是虛無縹緲的東西,沒有藝術形象就沒有意境;沒有情景交融,也沒有具有生動藝術情趣和氣氛的藝術形象;沒有超以像外的藝術效果,意境更是不會深遠的。而由於書法藝術是抽象性形象,使其不受物體具象的製約而直接構置意境,因而,書法藝術王國的意境美是最為獨特的。

它通過點線的組合變化,凝聚散發出使人喜怒哀樂的審美氛圍,在有形的作品中蕩漾著一股靈虛之氣,氤氳著一種形而上的氣息,使作品超越有限的形質,上升到一種無限的境界之中,這便是書法的意境。書法的意境是書法作品的總體審美意向和審美氛圍,是書法藝術的靈魂所在。意境美是書法藝術高低的標尺。有意境,則成高格;無意境,則成奴書。

書法意境美是書法藝術的核心,它主要給欣賞者呈現出了以下三種美感:

一、詩意美。

一幅優秀的書法作品猶如一首優美的詩,情感篤深,意韻濃郁,使品味者有雋永之趣。當我們欣賞顏魯公的書作,會感到他雄古深邃,傲岸磅礴的書氣,好似那激情慷慨,格調剛健的“建安詩歌”,頗有“是氣所磅礴,凜冽萬古存” (文天祥《正氣歌》)的陽剛之美。

當我們一覽懷素、張旭的狂草書,李白詩句“日落沙明天倒開,波搖石動水縈迴”(《東魯門泛舟》)中的意境會浮現腦海,似乎進入了一個飄逸曠達的境界。再當我們目睹董其昌書作後,更不難品出其中清新淡遠之味,自有一番“明月松間照,清泉石上流”(王維《山居秋暝》)靜穆、安謐、恬然之境……可見,書法和詩歌雖非同一性質的藝術,但它們都是作者思想、情性的自然流露,有著強烈的寫志、達意性。

自古以來,詩人作詩大都是緣事而發,所謂“在心為志,發言為詩”,作詩如此,寫字亦不例外。蔡邕《筆論》:“欲書,先散懷抱,任情恣性,然後書之。”劉熙載《藝概·書概》:“寫字者,寫志也。”可見,書法雖不似詩歌通過語言直抒胸臆,但它那藝術化的線條組合和筆情墨韻,同樣寄寓著作者的藝術情趣。

其次,書法和詩歌在創作方法上都講究抑揚頓挫的節奏,強調起承轉合的章法,蘊寓耐人尋味的韻致。而且書法在創作中很多都以詩詞為內容,或書者自作詩詞,以此增添書法的藝術魅力。

由此觀之,書法與詩歌有著密切的關係。優秀的書法作品往往涵容著醇厚雋永的詩意,使書法的意境呈現出一種別具一格的書卷氣和詩意美。

二、音樂美。

著名美學家宗白華先生在《論中西畫法的淵源和基礎》一文中非常欣賞派脫(W.Pater)“一切的藝術都是趨向音樂的狀態”這句話。書法作為一種藝術,當然也不例外。宗白華先生還說:“中國樂教失傳,詩人不能弦歌,乃將心靈的情韻表現於書法、畫法。書法尤為代替音樂的抽象藝術。”因此,這就決定了書法意境必定而且必須具有音樂美。

雖然音樂與書法分屬不同的藝術領域,但兩者有十分密切的關係。音樂是由不同的音符組成的,而組成書法的音符是各種不同的點畫線條。這些點畫線條的粗細、長短、姿態的千變萬化以及墨色濃、淡、枯、潤的不同,結構間架的疏密,使書法如音樂一樣,具有一種節奏感。它們同是抒情的藝術,充滿著誘人的活力。

音樂中的大調猶如書法中的狂草,奔放、熱情、雄強;小調猶如書法中的小草,細膩而耐人尋味。

不僅如此,書法也同音樂一樣講究章法。首寫一字,其氣勢須管束到底,一字乃通篇之準,下字之首筆和上字之末筆之間要承上啟下並貫穿書作始終。如若其中某字缺少了這種銜接關係,則會使通篇氣韻不通。所以,最使人拍案叫絕的是書作中筆斷意連之處,筆斷如鷹擊長空,意連又扶搖而上,它不僅豐富了書法的表現力,而且增添了書法的含蓄感。

總之,音樂是運動的書法,書法是靜止的音樂,兩者有無法割斷的關係。書家飽含著自己的思想感情,通過線條的律動產生強烈的節奏與旋律,組成點和線的交響曲,再加上章法的疏密虛實,從而展現出書法意境的音樂美。虞世南《骨髓論》言:“鼓瑟倫音,妙響隨意而生”,正說明了音樂與書法意境的聯繫。

三、自然美。

唐代司空圖論意境,特別重視自然之美。 《詩品·精神》中說:“生氣遠出,不著死灰,妙造自然,伊誰與裁?”這種“妙造自然”,一是要求“取造化之文為我文”,達到審美內涵上的同自然之妙有;二是要求不矯揉造作,達到一種藝術本天成,妙手偶得之的“自然高妙”的境界。我們看到張旭偶見江島地平沙潤,不由興起,用錐尖在上面劃起字來,發現筆劃沉穩淨潤,由此悟得了“錐畫沙”的筆法;

顏真卿看到雨水從屋簷流下,牆壁染上了斑斑滲痕,因而領悟到行筆應為“屋漏痕”的轉折自如;王羲之觀賞白鵝遊蕩而悟得了意境,懷素觀夏雲變幻悟得了變化和氣勢,黃庭堅見長年盪漿而變結體,張旭從看公孫大娘舞劍器中悟得了書意……這些都是“道法自然”在書法創作中的具體體現啊。

書家與大自然的交融,自然成為書法精神的對象並陶冶著書家的性靈,使其領悟到生命和藝術的真諦。所以,書法創作要求合乎自然天成的審美規律,以形寫神,在虛實隱現中妙造自然之境,達到“如藍田日暖,良玉生煙”的氣韻生動的審美境界,從而獲得宇宙生命的渾成之美。王國雄說:“古今之大文學,無不以自然勝”,書法藝術之所以微妙而有魅力,也在於其意境合乎自然。

書法藝術的意境美為書法之最高境界

書法藝術的意境美之所以是書法的最高境界,因為這境界“誕生於一個最自由最充沛的深心的自我。這充沛的自我,真力彌滿,萬像在旁,掉臂遊行,超脫自在,需要空間,供他活動。於是'舞'是它最直接、最具體的自然流露。”(宗白華語)所以,書法意境美的創造,根本上取決於書家的思想感情、審美趣味、審美理想以及人格襟抱。

如王羲之《蘭亭集序》所體現的清風出袖,明月入懷的平和自然之美,正是其隨順自然、委運任化的人格心靈的體現;顏真卿端莊寬舒、剛健雄強、大氣磅礴的書法,又體現出他凜然正氣的人生追求;鄭板橋的“六分半書”,不衫不履,天性自然,於其中透出他人格心靈的真率與活脫……而我們當代的書法也不再尋繹單一意境和風格,而是將前人的韻、法、意、趣熔為一爐,並把傳統書法的境、韻、氣、神、理等哲學內核加以新的拓展和創新,以當代人的審美體驗去創造全新的書法意境。

縱觀我國書法藝術的發展都能看出書法的意境美源於書家的內心世界,體現書家的人格精神。如書法美學得到空前繁榮和發展的魏晉時代,書法藝術從實用性的文字進入審美領域的書法就是在這個非常輝煌燦爛而又非常人格化、抒情化的時代突現出來的。魏晉時代的書法藝術是當時各類藝術中異常引人注目的一種,以王羲之父子、鍾繇和衛恆等人的輝煌藝術成就為後人矚目驚嘆,極大豐富和發展了中國古代的書法藝術。

這一時期的書法,從總體上來說打破了秦漢以來樸茂方正的風格特徵,而代之以輕便流利、神韻卓犖的藝術風格,體現為平和自然、含蓄蘊藉、剛柔相濟,這也是晉人尚“骨”和他們“魏晉風度”的表現。這種晉人書境的出現是當時特定歷史條件下的藝術追求:激蕩的生活打破了漢代“一統天下”和“獨尊儒術”的穩定局面,而敏感於人生的文人從穩定的社會“定格”中抽身出來,自由地省察自我心靈的顫動。於是藝術風尚為之一變,出現了魯迅先生所說的“文的自覺時代”,也帶來了藝術上的自覺時代。

這時的書家常常把書法用來抒發個人的感情,使之成為一種理想化人格的化身,並在其中反映時代精神。所以,在這種追求“自然意遠”的自由時代中,創造出了中國書法史上的新生代,並高高揚起了肇自老莊的“中國藝術精神”:“莊子所追求的,一切偉大藝術家所追求的,正是可以完全把自己安放進去的世界,因而使自己的人生、精神上的擔負,得到解放。”

我們看到,當魏晉風度衣披書壇,就形成了書法蘊而不躁、飄逸空靈的意境美。

在古代書法美學向近代書法美學轉變的清代同樣體現了筆者的上述觀點。我們看到在清代高壓文化下,知識分子並未屈服,並從藝術領域發出反抗呼聲,表現出個性張揚的精神。

如傅山提出“寧拙勿巧,寧醜勿媚。寧支離勿輕滑,寧直率勿安排”的美學主張,其書法字字連綿,在一種“死蛇掛樹”的醜境中盡情抒發了內心的憤懣不平;揚州八怪也敢於突破前人法規,大膽革新,不避醜怪,以“怪”為美,具有不趨時流、要求個性解放的精神。

而在清代尊碑思潮中,更萌動著反抗民族壓迫,追求個性精神的自由意識。他們在古代金石遺跡中發現了古樸遒健的藝術形象,於是引古篆、古隸入楷入行,把日常字體古拙化,力求表現出威懾人心的意境。清代繼承了宋明以來重個性、尚主觀情感,以猖狂醜怪為美的思潮,並直接導向了強調主體意識,追求個性自由,以對立衝突為特徵的近代美學。

是的,藝術的使命不僅僅在於反映客觀世界,更重要的是反映人的主觀精神。在中國書法藝術的本質構成中,筆者認為藝術主體——書家是最根本最核心的。因為只有那種發自藝術本體的感生衝動,才能摧發出人類文化意識照耀下絢麗無比的生命花朵——藝術。所以,包括書法在內的藝術,都是人類生命本體感性衝動的產物。所以,書法意境美的創造最終取決於書家的思想感情、審美趣味、審美理想和對客觀現實的美的感受。

誠然,人的主觀世界繁複多樣,人的審美意識從產生到發展要走過一段曲折的歷史征程,但是我們完全可以從一個書家特有的漢字造型形像中窺探出他獨特的審美意識。而這種審美意識和書法風格大多通過其作品意境來體現,並最終以一種比較穩定而概括的面目出現,諸如儒雅與庸俗、雄健與嫵媚、蒼勁與秀潤、老辣與稚拙、狂放與靜穆、沉鬱與飄逸、豐實與空靈等等。而書法中常說的“書如其人”,以及要求書家在作品中呈現出精神意氣或情感意緒,從“書品”中顯露出“人品”就是這個道理。

總之,書法藝術歸根到底是人(書家)創造的,是人(書家)的審美心理(情感、趣味、想像等等)的顯現。要了解書法藝術的真正審美根源,只有到書法主體的心靈中去尋找。中國書法理論歷來重視書法本體之“意”在書法創作中的作用,歷代書法家如蔡邕、王羲之、衛夫人、虞世南、孫過庭等都主張書法以“形”寫“意”,即以有限的點畫和其豐富的變化來書寫書者無限豐富、無限深邃的精神意氣或情感意緒。

書法的審美特徵主要就是以形寫意,書法美主要體現為一種意境美———在流暢的線條、飛動的曲線、變化多姿的結構中滲透著主體的內心世界和人格魅力。

書法意境美體現了中國藝術精神

中華民族不僅很早就有了逶迤萬里、情牽大地的建築藝術——長城,而且很早也有了點畫騰挪、情縈意繞的“紙上舞蹈”——書法。也許在有些人看來那古蹟斑斑的磚石和黑白相間的線條,既非金磚金條,有何價值?然而,滲透、凝結在這磚石和點畫之中的卻是彌足珍貴的民族情感與靈魂。

如果說當年創造長城這個奇觀時,人們並未認識到長城的藝術價值而僅僅是為了防衛外敵入侵,那麼同樣,我們祖先在創造文字時,也沒有藝術上的自覺。但是,這些並不影響我們後人對古長城和古文字的欽敬與驚嘆。人們在形容書法藝術時往往用“獨特”一詞,因為就世界範圍而言,它是我們民族特產——只有中國文字才產生了震撼古今中外的書法藝術。

我們知道以漢文為文的中國文字與拼音化的文字不同。拼音化的文字只是一些表聲的符號組合以表義,它本身完全不表示事物的形狀。而中國文字雖幾經變化,但始終未脫離象形的特徵,事物之形是複雜多變的,因此決定了中國文字的複雜性、多樣性,從而為書法藝術提供了極其廣闊的天地。

書法作為中華民族文化的一個嬌子,它的點畫線條又不是單純的形式再現,而是我們整個民族文化、民族藝術精神曲折隱微的體現。宗白華先生說得好:“中國樂教衰落,建築單調,書法成了表現各時代精神的中心藝術。”

那麼,書法到底體現了怎樣的藝術精神呢?下面將做一個探討。

其一,自然精神。

藝術精神是指一種藝術獨自具有的、內在的品質或氣質,藝術精神中蘊涵著一種文化的理念。中國藝術精神是什麼呢?徐復觀先生在《中國藝術精神》中認為中國藝術精神是莊子精神。他說:“莊子所追求的道,與一個藝術家所呈現出的最高藝術精神,在本質上是完全相同。”不可否認,莊子以及道家思想對中國藝術精神產生的深刻影響,前面也談到了書法意境要呈現自然美。

書法是一次性揮灑完成的藝術,看似簡單,實則凝練,既要展示出書家隨心所欲而不逾規矩的技巧工夫,又要透露出書家的情性、修養、氣質和審美觀。而要達到這種境界,除了技法之外,更多地是靠學養,是“無心於變,自然觸手盡變者也”,而這正是莊子所要求的“心齋”、“坐忘”的自由境界。只有心境虛空,才能獲得“道”的觀照,才能心志專一,以本性的自然流露來完成藝術上的追求和人生自由的追求。

可見,書法藝術創作作為一種精神現像是與我國道家傳統審美文化中的“自然”精神緊密相連的,以個人人格真正自由的實現為美,以真情性的表露為美,從而達到心靈與自然的渾然一體。

書法創作是書家自身精神的物化,各個時代書家豐富的表現力和強烈的藝術感染力,大都是建立或歸宿在道家的“自然”精神這一美學境界上的。所以,書法藝術的意境美也體現出了包孕著我國傳統文化精髓的莊子及道家所言的“自然精神”,這是筆者認為它體現出的第一種藝術精神。

其二,主體精神。

法國批評家加洛狄在《美學與未來的創造》中說:“藝術對人類來說是一種叫他超越自己的呼喚,一種他具有超驗性的不斷的提示。”這句話告訴我們創造藝術的同時也創造了藝術家自己。當王羲之、張旭、懷素、黃庭堅等大書家下筆縱橫揮灑時,策動他們的是自由表現自我情感的慾望,他們寫的是“胸中逸氣”,是一種創造力的生命行為。

這種行為伴隨著他們主體意識的覺醒而產生,並激發著他們強烈的自我崇高感。事實上,中華民族的文化精神是以探索主觀規律和反映精神世界為目標的,表現在書法藝術上就體現為書家的主體精神。這種主體精神一直發展至今,在書家作品中也越來越多地體悟到這種精神的力量。而這種力量猶如江河匯成大海,讓我們清晰地看到了書法藝術精神的延伸。

其三,創新精神。

藝術貴在創新,書法藝術在繼承傳統的基礎上也很重視創新。書法的創新不單指形式技巧,還有藝術風格的推陳出新。所以,創造新的書法形象、意境、風格是書法美學的關鍵。例如唐代草書大師張旭。在張旭以前,隸、行、真、小草各書體已日趨完善。他在掌握了精湛的傳統技藝和深厚功底後,突破小草的規範,探索、創造出風格迥異的狂草,這便是一種“超越自我,超越傳統”的創新精神,這種精神對後世書法的影響很大。

其實,西方人也有創新精神,但主要體現在自然科學方面,而他們在藝術上的創新是以模仿與再現為基礎的。與之相反,中華民族的創新是以表現為基礎的,更多地體現在文學、藝術這些重內在情意表達的人文科學上,看重的是把外在的物像變成內心的感受,從而創造出新的境界。所以,作為中華民族的獨特藝術,書法更表現得尤為突出。我們看到歷代書家為在繼承中的不斷超越而奮鬥不息,而他們的精神活動集體體現出了我們民族的這種藝術精神。

中國書法,無疑是一種真正的藝術。它是民族文化的產物,它負載著豐富的文化心理信息,表現著獨特的民族藝術精神,顯示了我們民族立足於世界藝術之林的尊嚴以及高度民族文明的生命力。越是具有民族個性的藝術,就越具有世界性。所以,追西方文化精神不可不知建築,悉中國藝術則不可不究書法。而二十世紀的中國書法經歷著鳳凰涅槃式的變革歷程,其發展也存在著一些問題,諸如感性生命的沉淪,藝術精神的失落,書家學識的不足等等。

所以,中國書法藝術需要真正意義上的回歸與超越。這種回歸要立足傳統,回歸到中國藝術精神的基點上,擺脫世俗的狹隘功利心理,由書作之意境烘托出書家的主體精神;這種超越也要立足傳統,但它要有現代人心靈的澆灌,要有時代的強音,如同古代書法之晉尚韻、唐重法、宋取意、元宗態、明主趣、清求樸一樣具有相應的時代性。當代書法應該是一種繼承古代傳統,但融入了現代人生命的、全新的、震撼人心的藝術。

| < 前一個 | 下一個 > |

|---|

- 2008-12-14 - 書法淺識三,鄭懷義( 轉載)

- 2008-12-13 - 書法淺識二,鄭懷義( 轉載)

- 2008-12-13 - 書法淺識一, 鄭懷義 (轉載)

- 2008-12-11 - 書法臨摹的美感

- 2008-12-10 - 字裡千秋, 中國的書法藝術

- 2008-11-08 - "醜"之為美:兼談書法的審美標準(書法美學)

- 2008-09-28 - 書法的陰柔與陽剛之美

- 2008-09-16 - 轉文恒山

- 2008-09-15 - 櫻花四月始盛開--記中國書法美術代表團訪日

- 2008-09-10 - 丁仕美書法藝術履歷