書家丁仕美書道,詩と散文作品は鑑賞します

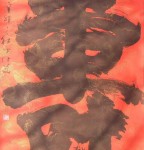

中国書道家丁仕美(でぃん 仕めい)楷書、行書、隸書、篆書、草書、書道鑑賞

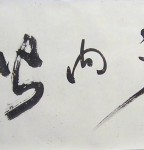

丁仕美《右玉精神礼赞》(2010年),草书书法自作诗直幅

最終更新 2013年 6月 14日(金曜日) 22:06

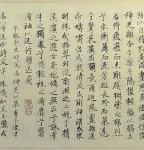

王羲之代表作《十七帖》(347-361年),草书

《十七帖》者,以卷首有“十七日”字,故号之。是书圣王羲之草书(今草)代表作。原墨迹早佚,现传世《十七帖》是刻本。唐张彦远《法书要录》记载了《十七帖》原墨迹的情况:“《十七帖》长一丈二尺,即贞观中内本也,一百七行,九百四十三字。是煊赫著名帖也。太宗皇帝购求二王书,大王书有三千纸,率以一丈二尺为卷,取其书迹与言语以类相从缀成卷。以“贞观”两字为二小印印之。褚河南监装背,率多紫檀轴首、白檀身、紫罗织成带。开元皇帝(即玄宗) 又以“开元”二字为二小印印之。跋尾又列当时大臣等。《二王书, 后人亦有取帖内一句语稍异者为帖名,大约多取卷首三两字及帖首三两字也。”

“张彦远,字爱宾,猗氏人。唐僖宗乾符年间任大理寺卿,精书画,以其记载之确,故知王羲之《十七帖》在初唐时就很著名,且流传有绪。但是,《十七帖》是否有唐摹临本,史无记载。北宋时,黄伯思《东观余论》称:‘《十七帖》多临本,永禅师、虞世南、褚庭诲临字皆不甚远,故有数本皆不同。’黄伯思是北宋末人,故知《十七帖》临本在北宋时期是存在的。至于《十七帖》最初刻于何时,已难确定。黄伯思《东观余论》云,《十七帖》曾收入《淳化阁帖》。其续帖亦有刻。‘今世所传者,虽非右军真迹,然皆出于右军。要皆不及唐人摹刻,卷首有“敕”字及解(无畏)、褚(遂良)勒定者为佳也’。”

最終更新 2011年 3月 29日(火曜日) 16:23