| 文章索引 |

|---|

| 大歷史觀宗師 黃仁宇先生 詳細介紹 |

| 各方對黃仁宇先生評價 |

| 所有頁面 |

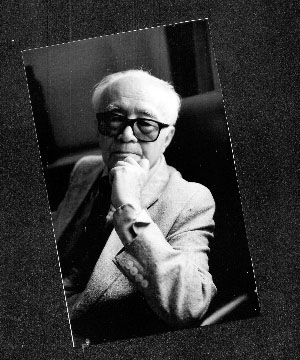

黃仁宇先生,史學一代宗師,英文名為Ray Huang,亦曾用筆名「李尉昂」發表小說著作。成名作《萬曆十五年》。 1918年出生於湖南長沙,2000年1月8日逝世於美國紐約,享年82歲。黃仁宇之父名為黃震白,號种蘇,早年為中國革命初期同盟會會員。黃仁宇於湖南長沙長大,自十四、五歲起就開始向當地報紙投稿,寫作熱忱自此從未間斷。 1936年考上天津南開大學電機工程系,不久對日抗戰開始,遂放棄讀了一年半的大學學業,欲從軍報國,報考軍校。在尚未進入軍校就讀的空檔五個月中,他在長沙《抗戰日報》覓得記者一職,擔任編輯採訪工作,當時的同事包括大名鼎鼎的劇作家田漢,和後來成為共黨高幹的廖沫沙。

1938 年黃仁宇考入成都中央軍校, 1940年於十六期第一總隊畢業。軍校畢業後任陸軍十四師排長和代理連長;1943年受派由重慶飛往印度,參加中國駐印度遠征軍,任新一軍上尉參謀,為孫立人的部下。在緬甸服役期間,常撰文報導戰事,投稿到當時最負盛名的《大公報》。 1944年5月,曾在緬甸密支那受日軍突擊右腿負傷,亦曾受頒陸海空軍一等獎章。抗戰結束,任第三方面及東北保安司令長官司令部少校參謀。 1946年他參加全國考試,獲選保送美國堪薩斯州雷溫烏茲要塞陸軍參謀大學(US Army Staff College at FortLeavenworth, Kansas)進修,為期九個月,被分發至人事科研習,研習內容大都是動員問題,對其日後研究歷史有很大的助益。畢業後曾任國防部參謀,1950年以中國駐日代表團少校團員的身分退伍。

退伍後在日本待了兩年,遂負笈美國,1952年9月到密西根大學開始半工半讀的留學生涯,以三十四歲的「高齡」從大學三年級讀起,先念新聞系,後轉至歷史系,1954年大學畢業,其後又在該校繼續上研究所,分別於1957年和1964年獲得碩士和博士學位。博士論文以「明代的漕運」為題,指導教授是霍爾(John Whitney Hall )、費維愷(AlbertFeuerwerker)和余英時先生。求學期間常以繪圖員和洗碗工等兼職打工維生。

獲得博士學位後,黃仁宇成為南伊利諾大學助理教授,並在此結識其妻美國小姐格薾(Gayle)。 1966年黃仁宇結婚,時年四十八歲。兩人育有獨生子培樂(Jefferson)。 1967 年經由余英時教授的推薦,進入紐約州立大學紐普茲分校(New Paltz University College, StateUniversity of New York)擔任副教授,1971年升任正教授,至1980 年暑假因該校人事縮編而被解聘。在這段期間他曾任哥倫比亞大學訪問副教授(1967),參與狄百瑞(William Theodore de Bary)主持的明代學術研討會;也曾參加由著名歷史學者富路德(L. Carrington Goodrich)所主持的《明代名人傳》(Dictionary of Ming Biography)的編寫工作。 1970年黃仁宇申請到哈佛大學東亞研究所的研究費,供其從事撰述《十六世紀明代中國之財政與稅收》(Taxation and Governmental Finance inSixteenth Century Ming China )一書。 1972至1973年,黃仁宇至英國劍橋,襄助李約瑟(Joseph Needham)蒐集整理研究有關《中國科學與文明》的材料。當時英國《觀察家》(Observer)周刊還曾以李約瑟、魯桂珍和黃仁宇三人一起討論的照片當封面,做特別報導。 1979年黃仁宇又赴普林斯頓大學參與《劍橋中國史》(Cambridge History of China)的集體研究工作,撰寫明朝部分。

黃仁宇的成名作是《萬曆十五年》,最初是用英文寫的,書名為1587: A Year of No Significance,1981年由耶魯大學出版社印行,當時為美國名作家厄卜代克(John Updike)在《紐約客》(New Yorker)雜誌撰寫書評推薦,該書並獲得美國國家書卷獎(American BookAwards)1982和1983年曆史類好書兩次提名。翌年《萬曆十五年》中文版在北京出版,由其老友廖沫沙題箋,印在封面。後來陶希聖先生很欣賞這本書,就在其主持的食貨出版社印行台灣版,並為之寫讀後記附於書後。自此黃仁宇在台灣成為知名度很高的歷史學者,經常在各報刊發表文章,並集結成多本專書,銷路都不錯,可謂史學界之異數。究其原因,與其文筆風格有密切關係:黃仁宇的論著多有大的歷史架構,以個人人生經歷(國民黨的下級軍官親身經歷對日抗戰而體會到中國社會政治結構的問題,以及在美國生活多年對西方文明的認知與反思)對照歷史記載,發展出一套對中、西方歷史文化的解讀。不拘泥於現代論文的寫作格式,以較為通俗易懂的方式,將歷史似小說般的呈現,故較能吸引廣大的閱讀群。他主張以「長時間、遠距離、寬視野」的條件重新檢討歷史,常探討的問題包括:中國何以不能在數目字上管理?中國何以不能變農業社會為商業社會?中國的行政何以不能像西方那樣理性化?而他以「潛水艇三明治」形容傳統中國—上層是沒有明顯差異的龐大官僚體系,底層是沒有明顯差異的廣大農民,此種說法膾炙人口,常為人津津樂道。

然而黃仁宇在學術界卻是毀譽參半,褒貶互見,未能獲得一致的肯定,歷史學者或漢學家常質疑其半路出家,學術著作不夠嚴謹;驟然處理數百年、上千年的大歷史架構,總讓歷史學者覺得過於冒險,將歷史解釋簡單化。此由其綜論性的回憶錄《黃河青山》(1983年以英文撰就,但表明於逝世後方能翻譯出版)中屢屢述及他撰寫的書(如《中國並不神秘》(China Is Not a Mystery)等)在美國難以出版的挫折,以及他與費正清(John K. Fairbank)、亞瑟.萊特(Arthur Wright)等知名漢學家對中國史解讀和撰寫方式意見之扞格,可見一斑。實則他對中國歷史,尤其明代史,是下過苦功夫的,他曾在1960年代,以兩年半的時間,閱讀完整部《明實錄》(共133 冊,外加29 冊附錄),並做筆記,可見其功夫之紮實。

無論如何,黃仁宇的後半生毫不間斷地研究歷史,至逝世前仍持續有新作發表。尤其在他離開紐約州立大學的教職後,作品數量甚多,包括學術專著和報刊論文,大多數是在台灣出版,儼然成為專業的暢銷作家。作品普遍受到注目,從早期的英文論著,到後期的中文論著,都有不少學者撰寫書評評介。 2000年1月8日他在美國紐約寓所,去看電影時心髒病發辭世,結束了他多彩多姿閱歷豐富的人生。當時和時隔一年的最近,聯合報和中國時報都舉辦研討會等紀念活動,可見其作品對史學界和一般民眾已產生相當的影響力。

黃仁宇似乎注定了是一個充滿傳奇色彩的人:他自十四、五歲起就開始向當地報紙投稿,寫作熱忱自此從未間斷,當時的《湖南日報》副刊,連續登載他寫的世界名人傳記,每篇都有他自己手描的人物畫像;18歲考上天津南開大學;抗戰開始,他投筆從戎;戰後負笈美國,以34歲的“高齡”從大學三年級讀起,先念新聞系,後轉至歷史系, 1954年大學畢業,其後又在該校繼續上研究所,分別於1957年和1964年獲得碩士和博士學位;因多年沒有新著問世,在62歲時被紐約州立大學紐普茲分校從正教授的職位上解聘。具有戲劇性效果的是,在他被解聘後的第二年,他的屢屢碰壁的《萬曆十五年》由耶魯大學出版社印行,並由當時美國名作家厄卜代克(John Updike)在New Yorker雜誌撰寫書評推薦,1982和1983年該書獲得美國國家書卷獎(American BookAwards)歷史類好書兩次提名。翌年《萬曆十五年》中文版在北京出版……從此黃仁宇的著作一部接一部地出版,幾乎每本都受到熱烈追捧,作品普遍受到注目,從早期的英文論著,到後期的中文論著,都有不少學者撰寫書評評介,以致一時"黃書走紅",有人開始籌辦"黃學研究會",併申請創辦《黃學研究》學術叢刊。難怪有人感嘆在二十世紀最後十餘年間,一名華裔歷史學家、美國的退休教授,竟成為史學界在中國大陸影響最大、名聲最著的一人,也真算是一個"異數"。

而黃仁宇的死,也同樣具有傳奇色彩——2000年1月8日他在看電影時心髒病發辭世,而在去電影院的路上,他和夫人談話的主題就是身後事。黃仁宇含笑對夫人格爾說:“老年人身上有這麼多的病痛,最好是拋棄軀殼,離開塵世。”

眾所周知,黃仁宇的讀者群幾乎涵蓋各類職業,尤以受過高等教育的非歷史專業者為主。然而有趣的是,有人也不買他的賬,甚至說黃仁宇“是歷史學界的瓊瑤””正如耿立群先生在《黃仁宇研究資料目錄》一文指出的:黃仁宇在學術界卻是毀譽參半,褒貶互見,未能獲得一致的肯定,歷史學者或漢學家常質疑其半路出家,學術著作不夠嚴謹;驟然處理數百年、上千年的大歷史架構,總讓歷史學者覺得過於冒險,將歷史解釋簡單化。

在此,編者將海峽兩岸學界內外評論黃仁宇先生的一些言論整理出來,讓讀者能多側面、多層次地去了解他。

各方評價:

今日在世的歷史學家,大概沒有一個人在進入學院大牆前積累有那樣深厚的底層經歷,也沒有一個人能援引這些經歷為資源,在大牆內別開生面,創獲那樣多而且獨特的學術成果。

他(指黃仁宇)是在中國出了名的歷史學家當中,唯一一個進大學以前有過漫長的,非學院生涯、底層生涯的人士。而在進了大學以後,他沒有把進大學以前的記憶作為包袱,而是作為財富,點石成金,他的《我的大歷史觀》,他的《中國主要問題如何實現在數字化上的管理》等等,和他抗戰的時候做過步兵參謀,在雲南那種瘴氣密布的叢林裡作戰,親眼見中國的西部是如何的荒僻,如何的落後,和北京、上海這些沿海孤島的現代化據點差距有多大的這些經歷都有關係。後來他把這些經歷帶到了他的劍橋生涯、耶魯生涯、哈佛生涯、點石成金,他才能寫出《萬曆十五年》、《赫遜河畔談歷史》、《我的大歷史觀》以及這本剛剛出版的《黃河青山》。

——朱學勤

那部被人很稱讚,至今在亞馬遜網上書店還列為普通讀者評定為"五星級"的黃仁宇《萬曆十五年》,其實英文名字就叫"1587A Year of No Significance",意思是"1587年,一個沒有重要意義的年頭",儘管我對這部書另有看法,但是這個名稱中寄寓的一種歷史觀念,我卻很贊成。

——葛兆光《續思想史的寫法》

在史學家們喋喋不休爭議這算不算學術著作的時候,讀者卻作了自己的選擇,而且不是文化層次低的,是作家。如果對歷史有興趣的文化精英都不垂青國內的史學著作,那這些著作又給誰看?

“黃仁宇現象”實際上是對史學界的警示,學術研究應該走出狹小天地,從面向上層和少數精英到面向非專業化的讀者,實現為社會服務功能的轉化。

——劉志琴《黃仁宇現象》

"大歷史"觀的提出者、前不久剛剛去世的黃仁宇先生開創了一種新型的歷史隨筆,用清新俊朗的文字把謹嚴的學識和博通的史觀熔於一爐,遂使學術著作頓成大眾的精神美食。黃先生開篇說:"萬曆十五年實為平平淡淡的一年。"惟其如此,才不是業餘愛好者專注於"大事"的獵奇眼光,方能透過看似平靜的歷史海面,探詢傳統文化的大陸架如何突降為海床,辨析歷史劫波如何起於青萍之末。

——莊周《齊人物論》

正因為有這種積極的態度,所以,儘管作者的思索冷峻,敘述殘酷的歷史事件也不動聲色,但他的基本觀點是樂觀的。不過,他的樂觀,是歷史學家的樂觀,不是文人的樂觀。文人看歷史,往往滑入漁樵閒話:“古今多少事,都入笑談中。”今日的文藝娛樂作品,以“笑談”歷史為尚,正是文人的歷史觀與消費時代的嫁接。黃仁宇先生寫歷史用文學筆墨,但他仍是嚴肅的談歷史。

最值得深思的,是作者純粹以“私人學者”的身份鳥瞰歷史,不是在為某個團體“做項目”。他當然有時代的眼光,有所為而發;他也不寫通史,只用顯微鏡分析歷史的剖面,有機地融合了正史和野史,讀黃先生的書,我再次確信:在學術領域,個人的聲音並不微弱!

——衛建民《讀〈關係千萬重〉》

常言道:“他山之石,可以攻玉”,黃氏在美國歷史學界一直鬱鬱不得志,其代表作《萬曆十五年》出版時還頗費周折,以至他在晚年的《回憶錄》中還對此事憤憤不平,可誰曾想到,正是這本書在祖國大陸燒起了一片“野火”。

很顯然,黃氏作品之所以能迅速風靡大陸讀書界,而且二十幾年來長盛不衰,究其原因,與其文筆風格有密切關係。 ……他開創了一種新型的歷史隨筆,用清新俊朗的文字把謹嚴的學識和博通的史觀熔於一爐,遂使學術著作頓成大眾的精神美食。有人說,黃仁宇的文筆有一種“卡夫卡式的魔力”,這種魔力表現為敘事時特有的冷靜、克制和精確。

——鄺海炎《史學的“下里巴人曲線”——從黃仁宇到易中天》

黃先生的著述,以《萬曆十五年》成就最大。該書打破了學術與通俗的分界,以生動之筆演繹深刻之理,字裡行間充滿了微言大義,以超然獨到的眼光,典雅曉暢的手筆,由小見大,為中國歷史的研究和寫作開闢了一塊新天地。 ……黃先生的史學成就,不在於對具體史實的考訂,也不在於他所倡導的“大歷史觀”有多大的效力,而在於他對中國史實、甚至是司空見慣的史實所做的深刻、新穎的剖析和解釋。黃先生是當代中國學者中,罕見的具有見微知著、融會貫通的駕馭史料能力的“通史”之才。他對中國的歷史進程所做的獨到思考,已經影響了並將繼續影響許多中國學人。

——方舟子《悼念黃仁宇先生》

(黃仁宇的)書的好處之一是給人一種“歷史切身感”。這該是史書獨具的魅力吧,如果抽掉具體的、感性的東西,歷史將變成可疑的概念和符號,而人們之所以讀史,可不是為了聽一堆教條。

——賀兆田(社科院文學所)

考察黃仁宇的治史方法,不難發現,“從技術的角度看歷史,而不是從道德的角度檢討歷史”,這一點迥異於以儒家傳統為中心的正史觀。而重歸納、重綜合、試圖從長時段看歷史的研究風格也不同於美國漢學界主流的“顯微鏡”眼光,倒是深得法國年鑑學派的營養。

事實上,黃仁宇的讀者群幾乎涵蓋各類職業,尤以受過高等教育的非歷史專業者為主。如果不從職業而由心性劃分的話,我們不妨借用北大歷史系教授閻步克博士閒談間的一種說法:無非兩種。一種是本來就愛好歷史的人,就像有人愛好武俠、有人愛好雜文;另一種是智者型的人,他們分佈在社會的各個層面。

——吳思、甘琦《 “黃仁宇旋風”風起何處? 》

《萬曆十五年》在青年學人和相關學界所受歡迎程度,要遠比在歷史學界高得多,這說明歷史學界與相關學科及社會有很大的隔膜。 ……黃先生的成就在於,他確使人們注意到通常說法的另一面。

——趙世瑜《無可替代的黃仁宇》

黃仁宇的書並不是一般的歷史著作,也不只是給學者專家寫的,而是寫給大多數中國人看的,時代感特別強,因而能引起人們的共鳴,在中國的知識分子和改革者中,也擁有最多的讀者。

黃仁宇的經驗不但有中國的,也有西方的(如他對借貸經營金融資本一套之了解,在大陸史學界無人可及);在學術上也是如此。換了別人,年青時拿槍桿子或握鋤把子的經歷,又與他以後的專業何干?黃仁字卻幾乎一點一滴都沒有“浪費”,所以他的著作讀來,讓人不禁心嚮往之可以說,黃仁宇是時代的產物,他通過自己的專業和歷史知識,把個體的人生髮揮到了極致,同時為我們留下一大筆精神財富。今後我們只有不斷地回味他的教誨,並對他追憶。

——高王凌《黃仁宇放寬史學的視界》

黃仁宇把中國歷史從1587年即萬曆十五年橫切了一刀,這不僅使他獲得了全新的觀察角度,也使他獲得了全新的文字感覺。

——李方《給普通話寫作點穴》

李敖、汪榮祖合作出了一本評價蔣介石的書,書中有一句關於黃先生的書的介紹,大意是前國民黨下級軍官黃仁宇寫了一本關於蔣介石的書,為蔣介石辯護。淡淡一句話,就將黃先生的公正至於不可信的境地。這種紹興師爺的筆法雖然很毒,不值得提倡,但卻點出了問題的實質。

——劉偉《歷史需要蔣介石嗎? 》

年輕的黃仁宇在抗日前線恐怕還沒有想過將來要研究歷史,但他作為史家的潛質在這些戰地通訊中已流露出來,他的業餘寫作當時被第一流的大報《大公報》看中,不是沒有原因的。他不僅有細緻的觀察力,而且有豐富的語言表達能力,即使在萬分緊張當中也能宕開一筆、從容著墨。

——傅國湧《黃仁宇在場的歷史記錄》

在我的片斷印像中,黃仁宇是一個保留著舊軍人不良習氣的性情中人———儘管他在史學上有不少建樹……黃仁宇對蔣介石的研究和評價,卻有失一個歷史學家所應具有的力求客觀、以事實說話的基本立場。 ……本文無意在此聲討蔣介石的罪過,旨在說明在對待蔣介石問題上,黃仁宇的確失之偏頗,有失一個歷史學家的基本風格。

歷史進退,黃仁宇自有心得;黃仁宇的得失,也自有後人評說。

——王春瑜《瑣憶黃仁宇》< /p>

就是在這樣的大毀大譽中,黃先生的學術春天燦爛登臨。一個簡單的邏輯是:毀譽越大,書的銷路越好。

一般說來,學者通常不大會成為公眾人物,除非他們有別樣的機緣。比如別開生面,比如別具一格,比如別出心裁,比如別樹一幟。而黃仁宇的公眾化,便正在於他同時扣住了文化與市場的脈搏並藉了毀譽參半的出場方式而“搞掂”。相對較深厚的文化底蘊、相對較紮實而符合市場標準的亮相方式、相對強大的傳播機制、相對來說在公眾層面上喜聞樂見而在票友和專家層面上充滿爭議的話語門徑,這四個條件同時具備下的某種機緣,可能成為文化人進入公眾視野的模版。次第牽連至今天的余秋雨、易中天、於丹們,莫不如是。

黃先生對中國歷史的學術貢獻可能不足於讓其成為學界普遍認可的大師,可他的性格和創作狀態則足以使其在外國讀者、非專業讀者、迷戀於可讀性和新奇性的讀者中產生遠勝於專家們的震撼力、影響力和佈道效果。在史學同行中他更像一個作家,在追求故事和史評的讀者群中他則更像一個思想者。無論是專業人士還是歷史愛好者都可以清楚地感受到他的一些似乎嚴重不成熟的觀念,可同樣是這群人又不得不驚異於他的巨大市場。一個讓專家們羨慕有寵大的讀者群、讓讀者們欽佩有足夠見識的人物,難怪會在漫天的毀譽中成為一個新學科的研究對象:那個新學科叫作“黃學”,而那個學科的書被戲稱為“黃書”。

略嫌浮躁的信息時代的到來呼喚著一種既有“板凳坐得十年冷,文章不寫半句空”的飽學之氣又能迎合讀者、以足夠“好看”的供給創造讀者需要的人。讀者們期待新奇、新知和新穎的知識的各項要求,往往不是從那些極專業、極高深的專家們身上獲得的——他們的創新有時只適合在一個很小的圈子內流通在則不適合廣大的散漫讀友。於是,一些學術能力並不是超前但卻具有超強的歸納能力、綜合能力、學術成果通俗化本領、超強的文字親和力的“作家”,便成為中下層、非專業、愛好型讀者們的首選。黃仁宇就是這樣的人。

——筆公《黃仁宇:一個“不倫不類”的歷史學家》

《萬曆十五年》的走紅還有深層的原因,那就是黃仁宇所謂的“大歷史觀”在發揮作用。它實在是一個純粹的學術問題,數十年間在史學界掀起陣陣波瀾;但是它能在當下掀起大眾閱讀的狂潮,那就不得不佩服黃先生的才智與膽識了。讀他的書,在“淺閱讀”的層面上,我也常常激動不已。我好說黃先生是“三反分子”,其一是“反道德”,他認為中國失敗與落後的結症正是“道德治國”;尤其是用道德代替技術與法律,那是很危險的事情。他認為,應當最大程度地將道德排除出歷史討論的範疇,在看待歷史時,應當考慮當事人能怎麼做,而不是應該怎麼做,道德評判並非史家的責任。其二是“反性善”,黃仁宇借萬曆皇帝的“嘴”指出,人都一樣,一身而兼陰、陽兩重性。既有道德倫理的“陽”,就有私心貪“陰”,這種“陰”也絕非人世間的力量所能加以消滅。其三是“反歷史”,黃仁宇既然有了“大歷史觀”的武器,就要評判以往的“小歷史”。他提倡在歷史的棋局上,應當從縱深去看問題,一匹馬被車吃掉,直接原因,或許是因為它被別住了腿;然而馬之所以被車吃掉,乃是從棋局開始雙方對弈之綜合結果。你不覺得這種“把一切事件的發生,均納入歷史的潮流”的作法,似乎帶著一些歷史決定論的痕跡嗎?

——俞曉群《黃仁宇:讓遊子的孤魂,牽著親人的衣襟歸來》

黃仁宇的史觀實為勝者為王的史觀,完全以近代的“大結局”作為判斷過去歷史正確與否的根據:在近代成功的文明,就證明其古代歷史是合理的、正確的;在近代失敗的文明,就證明其古代歷史是荒謬的、錯誤的。

《十六世紀明代中國之財政與稅收》自有專業價值,《萬曆十五年》的寫法創新也不容抹殺,但其他著作所論對象雖異,卻幾乎都是大歷史觀註腳,局部或有所見,大體仍屬不經,真正的史學價值甚微。黃著最大的意義,我以為在於給讀史者(尤其是初學者)提供一種異乎尋常的歷史感,其歷史比較出入古今、打通中外,並融入個人的歷史經驗,實足以引人入勝,從此角度而言,可以說他是歷史學的余秋雨。不過余氏只是散文作家,其錯誤多屬局部的史實方面,而黃氏卻以史學家的身份出台,其錯誤又屬總體的史觀方面,因此才不能以文學家標準將他輕輕放過。

從純學術的角度,他對歷史學及相關社會科學的知識準備仍較欠缺,對歷史的體認往往先入為主,其史學實有嚴重欠缺,他不為美國主流學界接納亦可以說事出有因。據說台灣史界對他也並不認同,大陸對他浮泛的頌揚雖多,但似多出自一般讀書界而非專業史學界(據我所見,只有徐友漁、朱學勤先生寫過較深入的批評文字)。我有一點懷疑,黃氏著作的流行,是不是也因為他的歷史目的論提供了一種填補歷史決定論(歷史唯物主義)空缺的學術替代品?大家是多麼需要一種凡事都可解釋的華麗歷史觀啊。

——胡文輝(胡一刀)《局部或有所見,大體仍屬不經——黃仁宇大歷史觀批判》

他以敘事史學的手法,在學院的歷史書寫主流之外,為我們鋪陳了一條探究歷史的可能道路,而這也是當前中文歷史書寫裡最為欠缺的。

這部著作的主要特色之一在於,通過書中這類維妙維肖的勾勒,黃氏為讀者創造了一個虛擬的“歷史現場”,讓讀者好似直接目擊事情發生的過程,且又得以窺見這些歷史人物的內心世界;這種樂趣通常是閱讀小說時才會獲得的。英文版《萬曆十五年》的兩則封底書評,頗值玩味。一是David Lattimore 的看法,他認為該書“不凡而又富有思想。……懷著詩人或小說家的喜悅,將尋常的末端小節轉變為揭示其意義閃現的觀點喜悅,將尋常的末端小節轉變為揭示其意義閃現的觀點。”另一則是美國著名小說家John Updike 的評論,他指出:”儘管深富歷史學識,然而《萬曆十五年》卻也具備著卡夫卡(Kafka)的優美而又令人頓挫之故事《中國萬里長城築成之時》(The Great Wall of China)的超現實的虛構特質。”

黃氏是把分析的工作放在一個敘事的架構裡,而且在個人見解與文字表述、敘事與分析之間,並沒有任何的斷裂。遺憾的是,在大部分的職業史家的作品裡(中文世界尤然),這類斷裂的現像極其明顯,因為多數的歷史學者已不再“說故事”了。

——(台灣)江政寬《歷史、虛構與敘事論述:論黃仁宇的<萬曆十五年>》

黃仁宇先生自闢了一套名之曰“大歷史”(Macro-History)的史觀派史學,在八○年代後半期的台灣史學界投下一塊巨石,激盪出陣陣迴響。

或許,稱呼先生為創作家,要允當得多。他不在乎理論體係是否周密,不在乎遣詞用字是否為同儕所認可,他真正致力的,是理念與想法的普及傳布。在生命經驗的參佐下,允許讀者以最淺白直接的影像,去掌握資本主義最精淬的內涵,然後回到二十世紀前半葉的中國史中,證成包含作者本人在內的集體記憶。誰說先生不是一名嚴謹的史學家﹖對先生來說,走出象牙塔,進入人群,將半生的思考與同他一起走過那個時代的人共享,才是他最終心願。他何必在乎學術界對他的評價﹖作為一名廣義的創作者,他在世紀末的台灣有過的影響力,遠遠超出許多嚴謹史學家們的想像之外。

——(台灣)李福鐘《黃仁宇和他的大歷史》

細繹本段文字的脈絡,黃先生所謂的“真知灼見”,並不只限於他倡議的“大歷史觀”與“數目字管理”概念,而是對所有史學研究者的一種高度期許。然而,這段文字最令我印象深刻的,仍是黃先生賦予史學“經世致用”的關懷與憂心:“我們若再猶疑,則以後所著書,恐怕全沒有人看了”。

檢討這段歷史,黃先生多次強調,要跳脫人物臧否與評價的“道德”層面,而“從技術上的角度看歷史”。至此,“數目字管理”與“大歷史觀”也就成為黃先生史學精華的一體之兩面。

——(台灣)邱澎生《審視明清中國市場與政府關係的演變》

黃仁宇大歷史的角度觀照下,歷史上非事件性的因素受到重視。相形之下,歷史上的人,均不免變成了某種程度的常人。

甚至我們可以說,在李尉昂的小說裡,背景才是主角。

——(台灣)張惠菁《當小說成了清明上河圖──歷史學家黃仁宇與小說家李尉昂》

黃仁宇的故事講得越精采,歷史的諷刺味就越濃。反之,傳統組織越是致命,黃仁宇就獲得越多的空間,越能精細刻畫這些人物的特質與長處;而讀者也越能領略中國社會的集體悲劇經驗。努力、道德、天才都被命運,也就是現代化社會的缺席所嘲弄。在中國傳統社會裡,吃人的不是魯迅所說的禮教,而是管理能力。

清末的中體西用說是為“西化”論起了個張本,而黃仁宇的西體中用說,則是現代化論與歷史目的論下的調和之說。

——(台灣)陳正國《當東方遇見西方:黃仁宇的現代化論述與西方歷史》

對於黃仁宇而言,“大歷史”式的探討,最後甚至已經接近了神學的領域:“大凡將人類歷史從長時間遠視界的立場檢討,不期而然會在思量想像之中接近神學的領域”

——(台灣)劉季倫《 “大歷史”下的個人》

先生的“善意”讀評則稱其“有時未免作了太過印象化的概括,讀來竟像是一個外國人在描寫中國,不過,這種寫法也使得黃先生的文學和敘述有一種異於傳統通史教科書的新鮮感”。與讀者們經常感覺到的“大歷史”那樣,王先生說黃書“以問題為綱領切取中國歷史”

——(台灣)王泛森

“我讀黃先生書,輒為其缺乏中國思想、文學、藝術等之常識所驚”,“黃先生的史學和史識是根本不能涉入任何關於哲學與文學領域中的”,“技僅止此,便欲縱論上下古今,可乎?”

——(台灣)龔鵬程教授

| < 前一個 | 下一個 > |

|---|

- 2011-05-08 - 為什麼專制帝國的改革難以成功?從清末新政失敗說起

- 2011-05-06 - 中國古典詩詞中的悲秋題材與文人心態

- 2011-01-23 - 坦然面對死亡 - 大同歷史名人李少蘭

- 2010-10-09 - 光明日報:東西美學的邂逅——中美學者對話身體美學

- 2010-09-16 - 大自然之歌

- 2010-04-05 - 文懷沙現身武漢自嘲:我是什麼大師?狗屁!

- 2010-04-05 - 文懷沙的真實年齡國學大師的荒誕人生

- 2010-02-14 - 老不糊塗:羽扇綸巾葉劍英不亂情場定乾坤

- 2009-12-12 - 成功靠天靠地靠自己(俞敏洪)

- 2009-06-25 - 綠壩係統提醒你,以下內容包含不良信息(韓寒)