| 文章首页 |

|---|

| 天使乎,白狼乎? |

| 第二页 |

| 第三页 |

| 全部页面 |

——同煤集团##矿医院耳鼻喉科亲历“被宰”所引发的思考

俗话说:吃五谷没有不生灾的。恐怕这个世界上没有一个没求过医、吃过药的人。小时候,医生在我的心目中始终都是圣洁的天使形象,但后来的两次遭遇,使我对医生有了另一种新的认识,恰恰印证了另一句俗话:医生无价药无价、医生讹人没招架。这句老百姓的口头语,说明了医生这个行当的特殊地位和重要性以及可怕性。

2009年3月27日,我平生第二次经历了这样的求医被宰事件。最近因感冒耳朵也作怪起来,早年因患中耳炎(俗称耳疖),导致右耳凝结了一块顽固不化的铁耳屎,阻塞听力不说,还借机隐隐作痛。因我工作在大同市南效区与左云县结合部的矿区,为这点小毛病无须到大医院去小题大作,就近到了同煤集团燕子矿医院。

这个医院的耳鼻喉科在一楼,上午10点多钟的时候,门上竟扣着一把黑铁锁,门上方的小窗口玻璃内层糊着半张黑叽叽的旧报纸,玻璃外贴了一块巴掌大的白纸,上面张牙舞爪地写着“耳鼻喉科联系电话#######”,一看便知是以公家医院为联系点的“双栖货色”或“单干户”,心下思忖,既然来了,就拨一下吧,铃声响处,早有人接上话头,在我还未完全说明我的意思时,对方即边告诉我“1分钟就到”一边挂断了电话,大约4、5分钟后,一个鼻梁上架着椭圆形小眼镜、梳分头的大个子从街门外急匆匆地穿过走廊向我站立的科门走来,他的眼神在掏钥匙开门的瞬间就把我从头到脚扫荡了一遍,进得门来,言无数句,白大褂穿起,他随手从一个地方拿起一个不知什么时候就已装了水水的针管,在我坐直身子、歪例脖颈、放平耳部的半分钟内,就将注射器里浮着小白泡沫的液体直接射入我的耳腔,经过数分钟的乍耳浸润,他早已耍把戏变麾术般地在桌子上平摆开几件长长短短的铁掏耳勺和铁镊子,在他一下一下地仿佛要揪烂撕碎我耳鼓膜的疼痛中,我对他注射到我耳腔里的名义上的药水产生了认真的怀疑,因为事先已有几位在别处掏过耳的人对我说过,药水浸完,几乎很利洒地就可掏出,除了稍微感觉到一丝痒痛,最多咳嗽几声外,没有别的感觉,而我这个自认为还是很有“骨头”的男子汉是和着噙也噙不住的眼泪噗嗒嗒的掉落,那块竭力地抵抗着外界噪杂的东西终于被他生擒出来,棉球一搌,竞有血迹。

这位医生在总共不到10分钟的操作过程中,用他训练有素的语言向我传达了至少四个方面的信息:第一、这在你们看起来简单的事情其实一点也不简单;第二、像我这样的高手你不是随便就可碰到的;第三、为你解决掉几十年的老大难问题也无非只需你花费百十来块钱;第四、到大医院或者到私人那儿去做这件事得花很多钱……

“你的费用是多少?”我问。

“按说应该是一百八”,他好像为自己说出的这句话感到害臊似地红了眼圈和淡淡的弯弯的眉毛,“你给上一百五算啦!”

他还要让我领他30块的情,我反手从后裤兜掏给他200元,他极麻利地拉开桌子的抽屉把两张大团结扔进去,哈嗒一声关上,这才从白大褂里的西服口袋摸出一沓新新旧旧的人民币找一张50元兰版给我,而公家医院起码应开的票据一概没有,看得出,这位医生头脑里根本就不存在这样的意识,早已习惯了不立文字的“黑吃”。

我依他的要求将我的手机号说给他,他亦将门上写着的那个小灵通电话号又说给我一次,当我问及他的大名时,他指着胸脯上的牌牌说:“王某某!(此处因涉及个人隐私现将真实隐去)”语气中不无自豪。

我与这位叫王某某!(此处因涉及个人隐私现将真实隐去)的医生道别出来,此事本也就撂在一边,但因我还要打针而去到另外一家诊所时,医生偶然问及我亦无意谈起此事时,这位医生强烈的愤慨,使我恢复了多年来南去北往不断挨宰而变得麻木的知觉;

“最多也就50块钱,”他因义愤而涨红了脸,“到三等甲级医院掏你这个耳朵,也要不了100块钱”!

我顿时语塞。

“这种人利用公家的招牌,用着公家的设施,巧取豪夺,”愤怒哽住了他的喉咙,“这哪里还有一丝一毫医风医德?!”

一种被愚弄的耻辱和对社会丑恶行径的憎恶在我的心底燃烧起来。

“你,写了几十年文章,还是有名的……”他怕伤害我的自尊,而噎住了“书法家”三字,“你有钱,想想那些平头百姓,他们让这种人宰完是啥感觉?他们有苦到哪儿去说?!”

是啊!

在接下来的调查中,我随便就收集到群众对这位医生的几个反映;他使用几毛钱一支的利多卡因给人注射,拔一个牙最低收费100元,他还公开宣称:“杀一个是一个!……”这就是他的“医道”。

这使我想起几千年前诞生在古山西地面上的那首古乐赋《魏风•硕鼠》中的句子:“三岁贯女,莫我肯顾……莫我肯德。”大老鼠啊大老鼠,三年奉养你,对我们却毫不关照,毫不怜恤!而这位40多岁的医生,国家和善良的广大职工、群众们已经奉养了他多少年?

我的心像被尖尖的铁锥猛刺一样,刚掏完的耳朵也钻脑子一般地疼痛起来。十几年前,在大同市曾经遭遇的另一次讹诈历历在目地又浮现于脑际。

那是在大同市鼓楼附近的一条小巷里,一个头戴棕色礼帽、镶金牙、一张长方脸长满横肉、年近60的大个子老江湖,他喝令求医者吞下他自制的一粒药丸,然后,瞪起黑茶镜后面铜铃铛似的眼睛,再喝令掏30块钱……

自那次经历之后,凡偶有疾,再不敢到小巷诊所去看,尤其隔窗瞧见满墙挂满旌旗、镜框者,更是望而却步。

今天,时间又过去了十几个年头,中国已由改革开放的中期阶段进入和谐社会建设时期,而社会上的假恶丑现象依然盛嚣尘上,现在社会上流行一句形容医生及其他几个行当的话:“……白狼……”,虽然有失偏颇,却也说明了老百姓的强烈愤懑,就我的经历而言,第一次遭遇的那位老江湖如果能比作凶顿顿的“恶狼”的话,而刚刚遭遇的那一个恰恰是“笑咪咪”的“俊狼”。

如今,“老狼”是否已逝,而“小狼”业已诞生,过去的“恶狠狠”,变成今天的“笑咪咪”,是否也应该算作一种社会的进步?我思之再三,不能。如官方权威机构及媒体疾呼的那样,腐败已由官场、司法等层面蔓延、浸透到社会各环节,医疗、教育等等各领域的腐败亦愈演愈烈,就如日夜包围在煤矿周围的“臭气”一样无孔不入,足以腐蚀坏钢铁的造件,将大树窒息。看来,我们的社会的确还需要做很多事情,消除丑恶现象与消除始终包围着我们的“臭气”同样都难,“臭气”源可以用黄土蒙上,而丑恶源怎样除掉,总不能也用好话大话漂亮话蒙上吧?

2009年3月27日夜

| < 上页 | 下页 > |

|---|

- 2010-02-14 - 老不糊涂:羽扇纶巾叶剑英不乱情场定乾坤

- 2009-12-12 - 成功靠天靠地靠自己(俞敏洪)

- 2009-06-25 - 绿坝系统提醒你,以下内容包含不良信息(韩寒)

- 2009-06-24 - 廖氏愤青教材(转载)

- 2009-05-03 - 从大历史的角度看五四运动--(摘选)

- 2009-01-13 - 在历史中感悟文明的命运 — 读黄仁宇的《万历十五年》

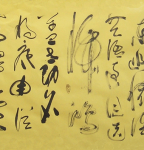

- 2009-01-07 - 丁仕美的君子风 - 转载

- 2008-12-19 - 从历史看儒家文明的生命力

- 2008-12-04 - 司徒雷登:别了六十年还要回来

- 2008-11-28 - 1587,一场华丽的腐朽--评《万历十五年》