| Article Index |

|---|

| 刘云德:善与恶的平衡观 |

| 善与恶的实践理性 |

| 善与恶的平衡 |

| 中国当代社会的善恶失衡 |

| 善恶社会中的人格自我平衡 |

| 善恶平衡与慈善事业 |

| 结语 |

| All Pages |

刘云德 1954年出生,山西人。1982年获吉林大学经济学学士学位,1983年获联合国开罗人口中心哲学(人口学)硕士学位,1987—1988年为美国哈佛大学访问学者,曾任吉林大学人口研究所副所长、副教授,现任吉林大学珠海学院学术委员会副主任,旅游系主任、教授,译著《社会学》(上、下册),专著《文化论纲》。

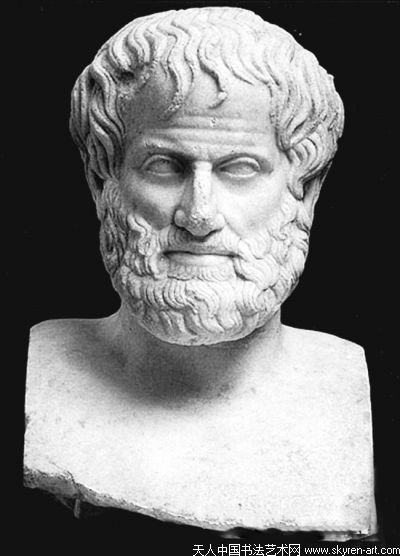

从2000多年前古希腊的亚里士多德和中国的孟子到现代的伦理学,善与恶的理论之争应该已经有了比较清晰的结论。然而,在当下现实生活中,善与恶的观念似乎并不十分清晰。面对大是大非,人们无所适从。

原因在于我们的社会正在进行着一场大规模社会转型。善与恶的群体性困惑正表明这种社会变革已经触及意识形态领域。意识形态是人们精神世界的结构模式,其核心是文化价值观,价值观的核心又是道德观和伦理观,而伦理道德的基础是善与恶的观念。当一个社会出现善与恶的大争论时,正说明这个社会面临一场意识形态领域的革命,或者叫重建。因此,重新确立正确的善恶观对于今天的中国文化核心价值观建设就有着十分重要的意义。

亚里士多德(前384—前322年)

亚里士多德说:“众所周知,有一种对善的三分法,称作外在的善、身体的善和灵魂的善,而我们在这里把灵魂的善称作真正的、最卓越意义上的善。”

作为一个处于人与人关系之中的社会的文化的个人来说,我们每时每刻都面临着行为的选择,归根到底是利己抑或利他的选择,也就是善与恶的选择。

在普通伦理学的体系中,善的概念被表述为自然界与人类社会中一切美好的、合乎规律的、正面的、公正的事物与观念。阿奎那讲:欲望之对象或目的为善,这很类似于孟子的“可欲之为善”。由此看来,一个好的天气也是善,一个好的身体也可称为善。相反,一切与善对立的东西都称为恶,得了重病称恶疾,坏天气可以叫天气恶劣。我们可以将这种为了理论抽象而建立的善恶概念称为广义的善恶观。

在现实生活中,人们一般观念中形成的善与恶的概念是一种实践的理性判断。什么是善的,什么是恶的,十分清楚。善恶观成为一个文化的基础,是是非观念的起点。人们很自然地赞美、向往善的东西,排斥、鞭挞恶的东西,这是一种带有强烈感情色彩的道德价值判断。这样的善恶观是一种观念,它像其他文化价值观一样是存在于人们集体意识中,又被每个个体所领会和主动维护的一种观念。从集体意识来说,它是群体的、客观的,从每个个体来说,它又是主观的、情绪化的。

正如亚里士多德所说:“众所周知,有一种对善的三分法,称作外在的善、身体的善和灵魂的善,而我们在这里把灵魂的善称作真正的、最卓越意义上的善。”

狭义的善恶观念可以从“利己”与“利他”的角度来定义。我们把那些利己的行为和观念定义为“恶”,哪怕这种行为并不伤及他人。同时,我们把那些利他的行为和观念定义为“善”,也不管是否会伤及自我。作为一个处于人与人关系之中的社会的文化的个人来说,我们每时每刻都面临着行为的选择,归根到底是利己抑或利他的选择,也就是善与恶的选择。在现实生活中,人们不仅利用这种观念为自己的行为选择确定理由,还用它对他人的行为进行评价或评论。

一个人格心理健康的人,就是一个内心善恶平衡处于良好状态的人。

从表面看来,利己是人的本性,因为人只有满足自我的生物生存才能顾及其他。利他是人处于社会生活中又不得不顾及他人的生存,所以是一种共同的生存。假如A有两个面包,B有两瓶水。若A、B都只是利己,不顾及对方,则双方两恶相争,结果是两伤。而如果A、B各让出自己的一半利益于对方,则两善相交,结果是两利。这样利他就成为一种交换,人在这种交换中受益,共同的利益大于个人利益的总和,便形成了善的结果。社会因此而和谐,就发展进步,人们会感到幸福。反之,社会就倒退,人们会感到挫折和失败。人们期盼着这种交换,因为在这个交易过程中,人们不仅获取了物质上的互相依存和支持,更重要是获得了精神上的抚慰和关怀,这种善意给人带来了幸福感。

人是在社会化的过程中同时获得善与恶的观念的。这个对立统一体是不可分的。每一个人,只要他是正常的社会的人,他就必然是一个善与恶的平衡体。一个人格心理健康的人,就是一个内心善恶平衡处于良好状态的人。在他的心灵中,恶代表了个人利益和权利的保障诉求,善代表了在满足个人诉求的过程中对他人利益的权衡、判断以及最后做出被社会制度认可的决断能力。在这种情况下,善的决断实际上变成一种交易,因为其善的表达应该得到回报,并且,个人的利益在这种回报中得到放大。如果善行得不到回报,施善者就感到沮丧、失败,甚至恼怒。可见,这种层次的善(利他)实在是一种放大了的恶(利己)。关于这一点,休谟说:“最慷慨的友谊,不论多么真诚,都是自爱的一种变体,甚至我们自己也不知道,当我们看来全心全意从事为人类谋划自由和幸福时,我们只是在寻找我们的自我满足。”

据此看来,世界上没有绝对恶的人,因为一味利己的人实际上是自绝于人类的人。世界上也没有绝对善的人,因为绝对的善就是放弃自我,走向虚无。这种被称为“至善”的精神只有在宗教的至圣境界中才能找到。宗教的牺牲精神和禁欲实践要求就是想把人从原罪的物欲(利己的恶)中解放出来,送达至善的境地、把自己完全交给信仰目标的怀抱,就是皈依。更深一步来说,宗教精神实质上是对世俗的道德价值的超越,达到一种无善无恶的境界。所以,宗教要对所有人(包括善的和恶的)施以超度和救赎。

善与恶的平衡不仅体现在个人层面,而且在社会整体层面也是我们应当追求的目标。人类自从进入私有制社会以来,利己的恶集中表现为对私有财产的占有欲。为了最大限度的拥有财产,人们结成不同的利益集团,在集团内部善恶取得一种相对的平衡,表现为等级制度前提下的互助、团结。在集团外部则是一味的恶,即不断的占领、掠夺和杀戳。人类社会这种集团利益最终以国家的形式被确定下来,成为善与恶平衡的一个躯壳。在国家内部,制度与法律成为善与恶的平衡机制,法制一旦确立,它便成为公正的化身和“善”的意志的代表。所以,公民的最基本义务就是遵守法津,就是善,即最大的利他。而那些普通人的善举:施舍、助人为乐都是侧隐之心,是对大善与公正的补充。休谟在谈到人的社会性德性时指出:“由于人人都同社会有着牢固的联系,都觉察到自己不可能独立生存,因此,他们才变得赞成所有那些促进社会秩序、保证他们平静地拥有那样可贵的赐福的习惯或原则。我们在何种程度上重视我们自身的幸福和福利,我们就必定在何种程度上欢呼正义和人道的实践,唯有通过这种实践,社会才能得到维持,每一个人才能收获相互保护和援助的果实。”

由于每一个社会成员都是善与恶的平衡体,所以,由其组成的社会也就是一个善与恶的平衡场。这就是亚里士多德所谓的善的双重意义,即个人与社会。我们并不期待一个社会充满了善,因为那将是一个死气沉沉、毫无生气和停滞不前的社会。我们曾经短暂地经历过那种社会理想,天天做好事,狠斗私心一闪念,结果是一个令人窒息的时代。这就很像欧洲的中世纪。当神和上帝统治着社会生活的时候,宗教的善弥漫天下,人性被毁灭。善与恶的平衡被打破了,天平向善的一方倾斜,但社会却倒退了。

文艺复兴后的西方资本主义市场经济的发展把善与恶的平衡重新颠倒了过来,神和上帝退出,人性和个人价值重登舞台。市场的自由竞争代表了人们恶的观念的复苏。恶对善的反弹表现为资本主义初期的人性的野蛮。残酷的原始资本积累,野蛮的海外征服使善与恶的天平倾向了恶的一方,这是一次矫枉过正。但这种失衡状态不能持续过久。新的善与恶的平衡最终通过对自由市场经济的反垄断约束和政治制度中的民主政治制度的全面建立而实现。在这种新兴的被称为“自由资本主义”的制度中,人性的恶以私有财产的占有和保护为前提。与其相对应,善的理念则是通过对不合理竞争的限制,以及为限制贫富分化的高额税收和福利制度而得以实现。在社会政治生活中,善恶平衡是通过民主制度来实现的。此时,被中世纪和资本主义初期发展所倾覆的善恶天平终于恢复了一种相对的平衡。这种平衡在后来的社会主义思潮和工会运动的推动下,又向更趋善的一方做出了调整。以致于今天我们已经很难在西方社会中寻找到一个典型的自由资本主义国家制度。总之,善与恶的平衡才是理想的社会状态,我们不能期望通过抑制恶而达到至善,而只能在善恶平衡中获得善的余额。正如孟子所说:徒善不足以为政,徒法不能以自行。

制度的善才是最大的善,如果制度层面缺乏善治,个人道德层面的善再多也无济于事。

中国30年改革开放很类似于西方中世纪后的文艺复兴和理性运动,是中国社会的善恶天平由向善往向恶的一次颠覆性回归。30多年来,我们在改革开放的旗帜下实现了从计划经济向市场经济的过渡,竞争的魔手把中国经济推向了世界的颠峰。这个实践似乎真的验证了黑格尔的断言:恶是推动历史前进的动力。但与此同时,人们发现我们在前进的过程中丢弃了许多珍贵的东西,那些代表着善良和美好的许多性情都不见了。人在物欲面前突然变得不像以前的自我了,不认识自己了。

从整个社会层面来说,善与恶的失衡主要表现在对财富追求的恶力没有受到应有的限制,垄断领域过多,再加上官员腐败,官商勾结,才使得这种恶在取得经济发展的同时牺牲了公平竞争的原则,突破了社会正义诚信的道德底线。在政治生活方面,权力制衡和监督力度不够,权力被滥用,更导致社会天平向恶的一边严重倾斜。

应该说,近年来,我们在善恶平衡方面已经做出了很大努力,取得了明显的进步。这主要体现在我们一系列的民生改善措施中。但这些还远远不够,我们必须要对垄断、腐败和滥权进行根除才能恢复制度层面的善恶平衡。这就是说,必须彻底建立一种适应现代社会的全面的制度,由此实现公平,恢复诚信。制度的善才是最大的善,如果制度层面缺乏善治,个人道德层面的善再多也无济于事。

制度建设好了,善恶就平衡了。竞争是利己的,但有序的竞争在实现个人利益的同时刺激了发明和技术进步,促进了物资流通,优化了资源配置,其结果是善的。政治权力在阳光下运行,各集团的政治利益在制衡中互为保障,社会和谐得以实现,其结果是善的。一个良好的社会制度能保障善恶平衡不被严重打破。因为社会为纠正每一次的严重善恶失衡都会付出极大的代价。

实际上,每个社会成员都有一种自我平衡善恶的能力,因为不这样他就会很痛苦,恶人实际上是很孤独的。

如果一个社会处于善恶平衡状态,其中的个人就会对社会充满信任,有安全感。因为其个人基本权力和利益能得到保障。这样的社会成员就会普遍地表现出善的个性或人格。如果一个社会善恶失衡,尤其是制度之善不能建立就会破坏社会成员的安全感和归属感,人们就会表现出对周围环境的不信任,从而为保护个人利益而对环境和他人表示出敌意和恶感。这正是目前我国社会中人们普遍感受到的那种冷漠、自私,道德严重滑落的现象。实际上,每个社会成员都有一种自我平衡善恶的能力,因为不这样他就会很痛苦,恶人实际上是很孤独的。

社会中的个人,在善恶平衡中建立起来的个人人格结构总称为道德。这种人格的核心部分是自我,即自己对自己所处环境和行为欲求的理性判断。作为道德基础的善恶,在人的灵魂中要求的平衡状态是健康人格的基本要求。在这里恶是个人权利和个人基本欲求的保护和实现。善是与他人关系权衡与把握的结果,二者不可偏废。

我们要认识到现实社会和个人都是善与恶的综合体。对他人来说,你要有逢恶的准备,有时要以善报恶。因为有恶念不一定有恶意,有恶意不一定有恶行,有恶行不一定有恶果,有恶果不一定不可恕。让人三恶,必有善应,正所谓以德报怨。这个过程体现了一种高尚的人格和德性。青年人的修养就是要在这种善恶平衡中逐渐形成自己完美的人格,我们先贤圣人把具有这种高尚人格的人称为君子,反之那些被称为小人的人就是没有能力建立起这种善恶平衡的内心世界的人。

行善的最好回报是自我内心的感受,是自我心灵的平衡和人格的提升。

通过上述分析,我们认识到,无论个人还是社会都是善与恶的平衡体,追求善与恶的平衡状态是个人价值和道德以及社会和谐的目标。在这种追求的过程中出现了一些对善恶社会整体平衡的个人努力,即慈善行为,表现为在一些特定情况下,如疾病、灾害、战争、事故等,一些人慷慨解囊,以金钱、物资和人力等方式向受困者提供援助。应该说,这种援助对于社会中的善恶平衡是必要的。因为在一般的社会制度中不可能建立起对这些灾难和困境的全面及时的救助体系。所以,由个人行使的这种慈善行为在人类社会中存在已久,而且已经形成了一种制度外的体系,即慈善体系,如基金会、慈善会等。在宗教信仰较普遍的社会中,这种体制还主要是由宗教组织所承担。

我们称这种慈善制度为体制外的体系,是因为人类社会迄今为止建立起来的社会制度都是协调善恶关系的,是以恶制恶的。而在这个制度外的慈善事业体系则是一种行善的机制,是用这个体系补充和援助社会制度中不能及时和适当实现的善。慈善事业是社会的善恶平衡中的“楔子”,起到平衡的补充作用(不能是中坚力量)。

在这种体系中,施善者无论以金钱、物资还是人力的形式提供援助,都是对社会善恶平衡的贡献。这是一种善行,他的回报是社会权威机构的表彰和人们的赞许,这是外在方面。而在他个人来说,真正的回报是自我内心的回报。行善人有多种,社会回报都是一样的表彰和赞许,但个人心报则大不同。有的人宁愿自己粗茶淡饭,也要靠捡垃圾积攒的钱去帮助贫困学生上学,其心报是恻隐之心;有的人勤劳致富,遵纪守法,致富不忘回报社会,其心报是感恩之心;有的人暴富不忘贫穷之时,其心报是对自己过去受伤心灵的抚慰;有的人发财来路不清,钱财不干净,施以善行,其心报是赎罪平安;还有的人依仗权势,行贿受贿,暴敛钱财,施以慈善,落个美名遮丑护身,其心报是贪婪。但以上种种,无论其主观心报如何,客观上都是对社会善恶平衡的贡献。

从表面上看,所有慈善行为都是有益的,是应当鼓励的。但这样简单地认识问题却给我们带来了困惑。近年来发生在中国慈善行动中的许多事件都证明如果不从理论中厘清一些基本问题,我们的慈善事业只能在一片迷雾中漫行,而不能达到善的彼岸,有时甚至会造成恶果。

首先,慈善事业是对社会制度的法外补充,如果制度不善,不公正、不合理,再多的慈善也无济于事,正如楔子不能代替榫。作为社会制度的执行者政府来说,执行和维护社会法制、维护社会公平正义是其最大的善。政府不应实施慈善行为。如果政府要为一个患有重病的穷人支付医疗费,那么,它必须为所有此类状况的公民都支付医疗费才是公平的。政府不能直接参与慈善行为,也不能接受任何慈善捐助,即政府不能成为受施者。因为只有纳税人的财政才能保障政府执法的公正性。但是,政府对慈善事业这个法外体系有不可推卸的监督责任。

其次,施善的目标应当是社会,在善行实践中,行善的主要是个人,受施者也是个人,但这些受施者的个人状况是由于我们的社会制度不完善,或事发突然,制度顾及不到所造成的。施善者对受施者的帮助应该被看做是对社会的贡献,而不是对个人的施舍。在西方社会中,教会和其他基金慈善机构扮演了这个中间角色。教会代表上帝,基金代表社会接受施舍和转施于受困的人。这种中间角色既能代表社会给予施善者以荣耀,又能维护受施者的人格尊严。其结果是社会的认同感得到提升。而在我国,除了宗教信徒之外,大多数人在行善时愿意直接面对个人,并喜欢和享受受施者所表达的那种近乎卑微的感谢和屈辱般的讨好。失却了慈善的中间环节,这种施受的关系变成一种个人之间的恩怨关系而与社会无关。施善者等待回报,而且是长期的,受施者屈尊忍受,感恩成为长久的精神负担。实际上,真正的慈善是不需要回报的。因此,慈善事业需要中间机构。无论是宗教机构,还是基金会、慈善总会和红十字都应在政府的监督下阳光地行使慈善职责。

第三,施善一定要有正确目标。中国人的行善愿望实际上是很强烈的,有时却是无的放矢。我们应该明确哪些是真正需要施以慈善的。首先,在法律制度中明确有责任主体,况且责任主体有能力,并没有发出援助申请的不应该列入慈善行为的范围。比如,教育慈善问题近年在中国是个纠结不清的大问题。在现代社会中,教育是每个公民的基本权利,义务教育法明确规定了教育的社会责任主要经费来源在政府,而且,每年GDP的4%要用于教育。这样一个明确的政府责任,近年来却一再鼓励社会捐助的方法去解决。什么“希望工程”、“春蕾计划”、“一家一计划”等等。甚至在我们的许多名牌大学都有以个人名字命名的图书馆。比起那些莘莘学子怀抱着的课本里那些科学家和知识泰斗来说,这些冠名于大楼之上的商人们难道应该成为大学生们道德和事业追求的楷模吗?

教育的责任主体是各级政府,慈善事业不应动员个人直接捐助教育。实践证明,这种介入已经极大地损伤了受施学生的自我人格尊严。有一位深圳的歌手曾捐助过几十个贵州贫困山区的小学生,并认他们为儿子和女儿,其慈心可鉴,感人至深。但当这位歌手得绝症弥留之际,他那些“儿女们”都已长大成人,有的事业有成,却没有一个人来看望他。当时的社会舆论一片抱怨:这些人怎么一点报恩之心都没有呢?这些孩子们错了吗?没有。当一个人小的时候,被人慈善是感恩不尽的,叫爹叫妈的都行。当他长大成人时,他会问:为什么受教育的基本权利却要我用感恩戴德为代价才能获得。亚里士多德曾指出这种慷慨给予的正当性:“一个慷慨的人,为了高尚而给予,并且是正当的给予。也就是对应该的对象,以应该的数量,在应该的时间及其他正确给予所遵循的条件”。

其四,行善要不要炫耀?在我们的社会中流行着一种慈善炫耀的偏好,而且,这种炫耀能被大多数人所接受。人们认为只要他肯拿钱出来,为一些急需的人解决实际问题,炫耀一下也没什么坏处。于是我们就看到这样的场面弥漫于我们的慈善大会:一群人将巨幅的银行支票高高举起,有人将现钞人民币摆成一堵墙等待受捐者领取;有人举行慈善晚宴,更有人排出中国人的年度慈善榜,以捐钱多少来排定慈善家的座次等等现象,不一而足,五花八门。

上述种种,都是一种慈善炫耀,简单看来,也没啥不好,人家拿钱出来,满足一下虚荣心,充其量有点广告效果也无可指责。这种炫耀大大降低了慈善行为的伦理价值,也有辱受善者的人格尊严,它甚至宣扬了金钱万能的低俗价值。正如尼采所言:“普通人眼中的美德,对于哲学家而言也许就意味着罪恶和软弱。”事实上,无论西方的宗教还是东方的佛学都鼓励信徒行善施舍,但反对那种故意的炫耀。行善的过度炫耀会降低善恶行为的社会伦理价值,有的人把自己当成救世主和善的化身,自我膨胀,斯文扫地。应该明白,行善的最好回报是自我内心的感受,是自我心灵的平衡和人格的提升。

不恰当的善行实在是一种伪善。根据黑格尔的理论:如果这种精神生活状况仅仅表现在个别社会成员身上,那只是个别人的伪善,这种伪善对整个人类社会精神生活并不构成重大影响。如果伪善盛行,成为一种社会时髦与倾向,那么,不仅意味着这个社会精神的没落,更会深刻影响时代精神的确立,造成时代精神的进一步混乱与堕落。

我们每个人在行善过程中应把主要精力放在自身修炼上,而不是别人的评价上。这样,我们的善行才能一方面提升我们自身的人格价值,另一方面使受善者体会到社会、国家、大众的力量和上帝的伟大。这样的善行才能促进社会的和谐。所以,我们应该提倡“施者抽象化”的原则,即受施者应把感谢和报恩之情寄托于社会、国家和民族这样的抽象化对象,而不应是具体的个人。

总之,善行呼唤理性的指引。只有这样,我们的善行才能使受施者的尊严得到维护,行善者的人格得以提升,社会的和谐得以维护。

今天摆在我们面前的急需理论界回答的,应该是一个实践理性层面的善恶观念问题。

2000多年来,东方和西方的思想家们都以几乎同等的精神深度和理论广度对善与恶的观念进行了全面的探索。然而,今天摆在我们面前的急需理论界回答的,应该是一个实践理性层面的善恶观念问题。因为这是我国社会改革的实践提出的命题。

我们的先贤哲人,从老子的天道之善,到孔孟的仁道之善,再到荀子和杨子的人性之恶,对善与恶的思想探索一直影响着中国文化的主流意识。但无论人们在道德和理论层面如何钟情于抑恶扬善,现实生活一直都是一部善恶平衡的历史。

善与恶的平衡是通过社会和个人两个层面来实现的,在社会生活层面,善与恶是靠制度建设来实现的,好的制度可以将恶力限制在一定的范围,使之成为推动社会进步的动力。一旦制度失调,平衡失控,超过了社会的承受能力,社会就会崩溃。而在个人层面,善与恶的平衡则表现为健康的人格和道德态度。

善恶事业是对社会制度的有益补充,我们必须在正确的理论指导下建立完备的善恶事业制度,以防止伪善盛行,迷惑视听,危及整个社会意识形态的健康发展。

| < Prev | Next > |

|---|

- 2013-03-26 - 欧阳中石:作字行文的先行者

- 2013-01-25 - 毛姆:从妇产科医生到大作家

- 2012-11-30 - 阅古杂谈:中国书法与古典家具的内在联系

- 2012-11-26 - 华人美国梦:把下半生交给美国

- 2012-11-25 - 书法的核心其实还是文化

- 2012-09-10 - 浅谈毛笔的收藏价值(图)

- 2012-08-12 - 中国近代文化人命运缩影:陈寅恪家族百年兴衰史

- 2012-02-10 - 纸上的太极,墨上的气功:中国书法

- 2012-02-01 - 中国民国时期的四位书法家

- 2012-01-25 - 一条最合度的道路:“中庸智慧”再思考