| Article Index |

|---|

| 中国近代文化人命运缩影:陈寅恪家族百年兴衰史 |

| 陈寅恪家族 百年悲欣 |

| 走出江西乡野的客家人 |

| 力推维新的湖南巡抚 |

| 游学日欧美 |

| 北归南渡 |

| 岭南一九四九 |

| 政府希望陈先生北返 |

| 学术上的爆发 |

| 最后的时光 |

| 与鲁迅、李叔同、齐白石结缘 |

| 传统文人的当代境遇 |

| 文化家族的转向 |

| All Pages |

陈寅恪女儿陈美延(中)和她的外孙女

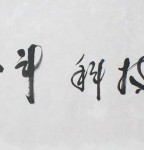

1986年初秋,陈流求与陈美延在清华大学里找到了“海宁王静安先生纪念碑”,并在碑前留影。此碑立于1929年,碑文由陈寅恪撰写,为的是纪念投湖自尽的王国维。陈寅恪自己对治学的态度在碑文中表露无疑,而1953年的经历,是他践行这一学术信念的明证。

1953年,中共中央决定设立历史研究委员会,毛泽东亲自指定陈伯达担任主任。历史委员会于当年创办学术刊物《历史研究》。郭沫若亲自在创刊号上撰文指出:“学习应用马列主义的立场、观点和方法,认真地研究中国的历史。”

历史委员会还决定成立由三个所组成的历史研究所,在这份初步拟定的名单中,出现了郭沫若、陈寅恪、范文澜三个人的名字,委员会初步决定此三人分别出任一所(上古史研究所)、二所(中古史研究所)及三所(近代史研究所)所长。

这是“政府希望陈先生北返”的信息。如何让远在广州的陈寅恪接受任命,成了一个问题。北大历史系副教授汪篯被委以劝陈寅恪北返的任务,他曾是陈的学生和助手。

汪篯于1950年2月在北大加入中国共产党,第二年他成为北京马克思列宁学院(中央党校前身)的带职学员,接受马列主义教育。1953年11月,尚未从马列学院毕业的汪篯带着中国科学院院长郭沫若和副院长李四光的两封信南下广州,拜见老师陈寅恪。

1953年11月21日晚,他将两封信交给了陈寅恪。次日晨陈寅恪便作出由妻子唐筼执笔的答复。此后经年,在全国学界流传的“陈寅恪公然提出不学马列”的说法,便源于这个早晨的答复。

陆键东在《陈寅恪的最后20年》中描述了1950年代的学术生态:“五十年代初学马列的热潮声势浩大,风气所及,人人言必称马列,著文论说以引用马列及毛泽东著作原文原话为荣事。最有影响的一批知名的专家学者,撰文表示与‘旧我’决裂。许多学人大半生追求的‘只问学术、不问政治’的安身立命理想,开始被摧毁。辩证唯物论与历史唯物论,开始树立了在学术研究中的权威地位。”

汪篯并没有马上放弃,他努力向师母了解老师的状况。唐筼对他说,陈寅恪最不愿意看到别人写文章时时提到马列主义,一看头就痛,但他在上课及平时“决无讽刺现在政府等情事”。

10天过去了,12月1日上午,陈寅恪与汪篯作了一次正式长谈。汪篯如实记录下了陈寅恪自述的对科学院的最后答复:

我的思想,我的主张完全见于我所写的王国维纪念碑中。王国维死后,学生刘节等请我撰文纪念。当时正值国民党统一时,立碑时间有年月可查。在当时,清华校长是罗家伦,是二陈(CC)派去的,众所周知。我当时是清华研究院导师,认为王国维是近世学术界最主要的人物,故撰文来昭示天下后世研究学问的人。特别是研究史学的人。我认为研究学术,最主要的是要具有自由的意志和独立的精神。所以我说“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏”。“俗谛”在当时即指三民主义而言。必须脱掉“俗谛之桎梏”,真理才能发挥,受“俗谛之桎梏”,没有自由思想,没有独立精神,即不能发扬真理,即不能研究学术。学说有无错误,这是可以商量的,我对于王国维即是如此。王国维的学说中,也有错的,如关于蒙古史上的一些问题,我认为就可以商量。我的学说也有错误,也可以商量,个人之间的争吵,不必芥蒂。我、你都应该如此。我写王国维诗,中间骂了梁任公,给梁任公看,梁任公只笑了笑,不以为芥蒂。我对胡适也骂过。但对于独立精神,自由思想,我认为是最重要的,所以我说“惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光”。我认为王国维之死,不关与罗振玉之恩怨,不关满清之灭亡,其一死乃以见其独立自由之意志。独立精神和自由意志是必须争的,且须以生死力争。正如词文所示,“思想而不自由,毋宁死耳。斯古今仁圣所同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。”一切都是小事,惟此是大事。碑文中所持之宗旨,至今并未改易。

我决不反对现在政权,在宣统三年时就在瑞士读过资本论原文。但我认为不能先存马列主义的见解,再研究学术。我要请的人,要带的徒弟都要有自由思想、独立精神。不是这样,即不是我的学生。你以前的看法是否和我相同我不知道,但现在不同了,你已不是我的学生了,所有周一良也好,王永兴也好,从我之说即是我的学生,否则即不是。将来我要带徒弟也是如此。

因此,我提出第一条:“允许中古史研究所不宗奉马列主义,并不学习政治。”其意就在不要有桎梏,不要先有马列主义的见解,再研究学术,也不要学政治。不止我一人要如此,我要全部的人都如此。我从来不谈政治,与政治决无连涉,和任何党派没有关系。怎样调查也只是这样。

因此我又提出第二条:“请毛公或刘公给一允许证明书,以作挡箭牌。”其意是毛公是政治上的最高当局,刘少奇是党的最高负责人。我认为最高当局也应和我有同样的看法,应从我说。否则,就谈不到学术研究。

至如实际情形,则一动不如一静,我提出的条件,科学院接受也不好,不接受也不好。两难。我在广州很安静,做我的研究工作,无此两难。去北京则有此两难。动也有困难。我自己身体不好,患高血压,太太又病,心脏扩大,昨天还吐血。

你要把我的意见不多也不少地带到科学院。碑文你带去给郭沫若看。郭沫若在日本曾看到我的王国维诗。碑是否还在,我不知道。如果做得不好,可以打掉,请郭沫若做,也许更好。郭沫若是甲骨文专家,是“四堂”之一,也许更懂得王国维的学说。那么我就做韩愈,郭沫若就做段文昌,如果有人再做诗,他就做李商隐也很好。我的碑文已流传出去,不会湮没。

陈寅恪的答复,在1953年的中国,堪称惊世骇俗。当时有“南北二陈”之说,他常会被人与陈垣作比较。他们都曾经历“三朝”,陈垣在1948年底的国民党“抢运学人”计划中,也被列入重点抢运的名单。国民党的专机也曾在炮火中,数次等候陈垣上机,但陈垣没走。他在一封致胡适的公开信中写道:“青年学生都用行动告诉我,他们在等待光明,他们在迎接新社会,我知道新的力量已经长成,正在摧残旧的社会制度,我没有理由离开北平。”陈垣的转向被认为是时代巨变的典型,时代之潮铺天盖地而来,身处其中的人们相信,没有人能置身事外。

陈寅恪是例外。

他给科学院的答复抵达北京后,这一年,历史研究所正式成立,三个所长分别是郭沫若、陈垣、范文澜。

| < Prev | Next > |

|---|

- 2012-11-30 - 阅古杂谈:中国书法与古典家具的内在联系

- 2012-11-26 - 华人美国梦:把下半生交给美国

- 2012-11-25 - 书法的核心其实还是文化

- 2012-09-14 - 刘云德:善与恶的平衡观

- 2012-09-10 - 浅谈毛笔的收藏价值(图)

- 2012-02-10 - 纸上的太极,墨上的气功:中国书法

- 2012-02-01 - 中国民国时期的四位书法家

- 2012-01-25 - 一条最合度的道路:“中庸智慧”再思考

- 2012-01-10 - 当今书画收藏市场 明代书法最有升值潜力

- 2011-12-16 - 日本围棋手折扇签名彰显中国书法文化